من هم الساميون؟ سؤال يقودنا إلى استكشاف جذور حضارة عريقة ضاربة في أعماق التاريخ. في هذا المقال، ننطلق في رحلة استكشافية شاملة لعالم الساميين، نتعمق في أصولهم ونستعرض أبرز خصائصهم الثقافية واللغوية، بالإضافة إلى مناقشة التطور التاريخي لمفهوم “العرق السامي” وتأثيره على مختلف الحضارات.

وتجدر الإشارة إلى قصة النبي نوح عليه السلام ودعوته للتوحيد، حيث لم يؤمن به إلا قلة قليلة نجوا معه من الطوفان الذي غرق فيه الكافرون. وقد نجا من أبناء نوح ثلاثة: سام وحام ويافث، الذين يُعتبرون أصول النسل البشري بعد الطوفان، حيث تفرعت منهم الأمم والشعوب. هذا يؤكد أن نوحًا عليه السلام هو أبو البشرية الثاني بعد آدم عليه السلام، وأن أبناءه هؤلاء هم أصل التنوع البشري الحالي، ما يجعل دراسة الساميين جزءًا من فهم أصول البشرية وتطورها عبر التاريخ.

تاريخ الساميين

تاريخ الساميين يعود إلى ما بعد الطوفان، حيث تفرّق أبناء نوح الثلاثة: سام وحام ويافث، لينجب كل منهم ذرية تكاثرت وانتشرت شعوبًا وقبائل. فحام، يُنسب إليه النوبيون والمصريون والحبش (السودانيون) والكنعانيون والأمازيغ، بينما يُعتبر يافث أصل شعوب آسيا الوسطى ويأجوج ومأجوج. أما سام، فهو الجد الجامع للروم والفرس والعرب، ومن نسله يبدأ تاريخ الساميين وعهدهم.

مصطلح “الساميين” ظهر في سبعينيات القرن الثامن عشر الميلادي، عندما بدأ المؤرخون بدراسة تاريخ هذه الشعوب واشتقوا التسمية من اسم سام. يرى بعض الباحثين أن مصطلح “الأقوام العربية” و”اللغات العربية” أدق من مصطلح “الساميين” و”اللغات السامية”، باعتبار أن شبه الجزيرة العربية هي الموطن الأصلي لهذه الشعوب ولغاتها.

ومع ذلك، فإن إطلاق مصطلح “العرب” على جميع الأقوام السامية قد يكون غير دقيق تاريخيًا، إذ يشمل مصطلح “الساميين” شعوبًا وقبائل متنوعة. وفقًا للروايات الدينية في اليهودية والإسلام، تنحدر جميع القبائل من أبناء نوح الثلاثة. تاريخ السامية يتبلور في الشعوب التي تعتقد أنها من نسل سام.

وقد توسع هذا المفهوم ليشمل الأكاديين في بابل القديمة، والعرب باختلاف دياناتهم، والآشوريين، والكنعانيين (بما في ذلك الأدوميون والفينيقيون والعمونيون والأموريون)، بالإضافة إلى الأقوام الآرامية والعبرانيين وجزء كبير من أثيوبيا. وهكذا، يشمل مصطلح “الساميين” مجموعة واسعة من الشعوب التي تشترك في أصل لغوي وثقافي مشترك يعود إلى سام بن نوح.

مواصفات العرق السامي

لا يمكن حصر العرق السامي بمواصفاتٍ محددةٍ؛ لأن الساميين عبروا تاريخاً قديماً اختلفت فيه الأوصاف من زمن إلى زمن، كما أن الجغرافيا الممتدة بين القارات جعلت الشعوب تختلف في صفاتها، ويمكن تقسيم هذه المواصفات على فترتين.

الفترة الأولى للساميين واتسم الساميون خلالها بعدة مواصفات، سأذكر بعضها فيما يأتي:

اتصفوا بالبداوة

وهذا في الحقبة التاريخية الأقدم للسامية، حيث البيئة الصحراوية، التي تضمّ مناطق شاسعة من تواجد الساميين جعلت هذه الميزة سائدةً في مناطق الساميين عامة، وهؤلاء الساميون كانت مهنتهم الأساسية هي الرعي، ورعي الأغنام هو الأشهر، وكان الجمل هو المركوب السائد عند العرب.

نظام الأسرة الممتدة المتماسكة

والذي يشكل الأب رأس الهرم فيه، ثم يعتمد على الذكورية، فالرجل هو صاحب الرأي والشورى، وهو الذي يحكم، وهو الذي يستولي على سائر الميراث، دون إعطاء أيّ نصيبٍ للمرأة.

الإيمان والتدين

وقد اتبع بعضهم دين التوحيد الذي جاء بها النبيون، أو اتباع الشرك في بعض الفترات، والذي اعتمد على مبدأ عبادة الأوثان في كثير من الأزمنة مع الإيمان بتعدد الآلهة.

ممارسة الشعائر الدينية

مثل تقريب القرابين للآلهة، والذبائح التي كانوا يذبحونها لآلهتهم.

الفترة المتقدمة للساميين

واتسم الساميون خلالها بعدة مواصفات، سأذكر بعضها فيما يأتي:

- في المراحل المتطورة للساميين نجد أنهم حافظوا على هذا التراث مثل؛ التمسك بالأوثان وذبح القرابين لها.

- ظهرت نزعة التحرر الفردي، والملكية الفردية، بحيث أصبح الفرد قادراً على التملك خارج نطاق الجماعة.

- ظهور التفاوت الاجتماعي، وظهور الطبقية بين أفراد المجتمع السامي.

- بروز طبقة الأرستقراطيين؛ أملتها ظروف الحياة الجديدة، بسبب تقدم الساميين.

- ظهرت نظم اقتصادية جديدة، خلافاً لما كانت عليه من الطرق البدائية البسيطة، فقد عرفوا التجارة، واحترفوها، وطوروا من نظمها.

- ظهرت الملاحة البحرية، وربما يكون الساميون هم أول من ركب البحر، واستخدمه للتجارة، ونقل السلع.

- ظهور الآداب والفنون التي اتسمت في مواضيعها بالنظرة الإنسانية، التي شملت تنوع فنون الأدب، تبعاً لتنوع مناحي الحياة.

- ظهور الكهنوت، ورجال الدين والسدنة، وطبقة رجال الدين، كما تطورت العبادات، والعقائد.

- القدرة على الامتزاج، والتعاطي مع الشعوب الأخرى.

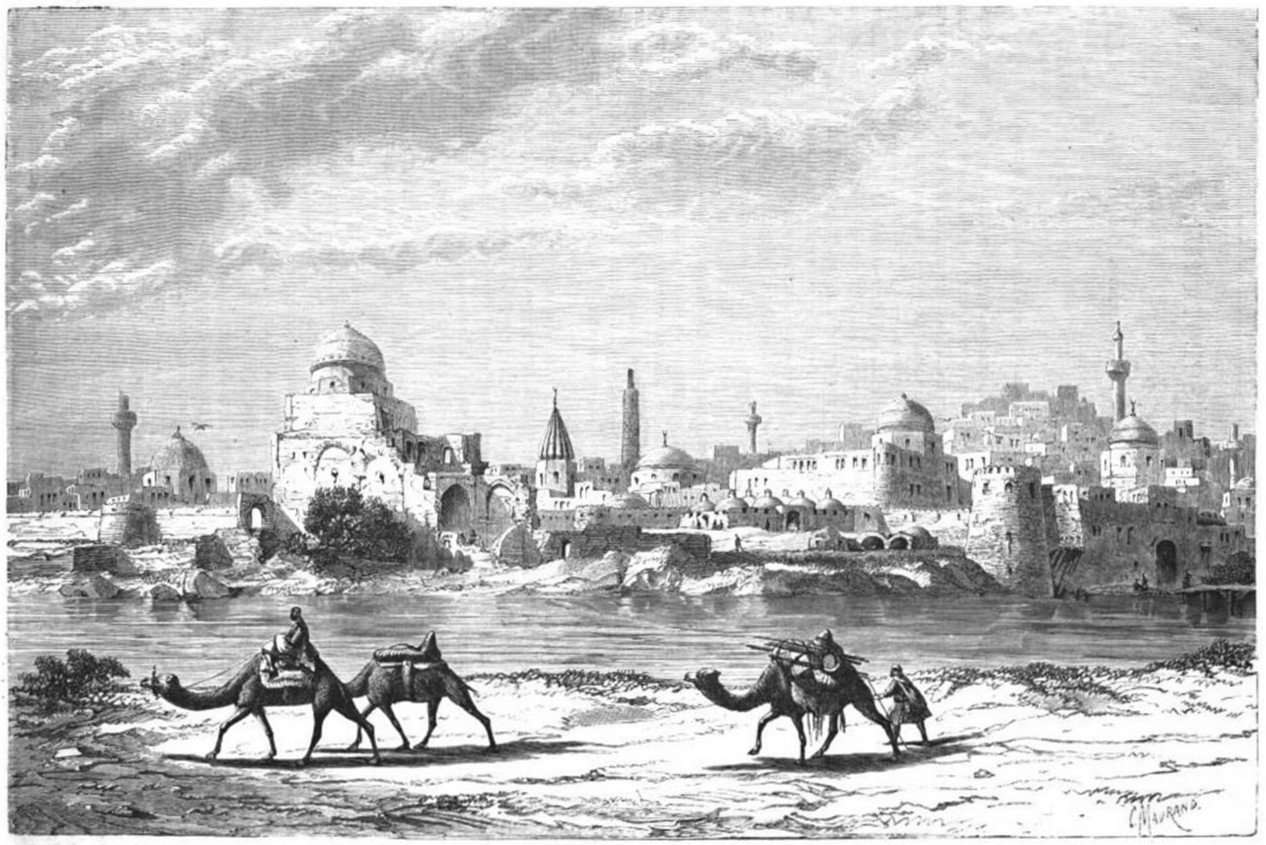

موطن الساميين

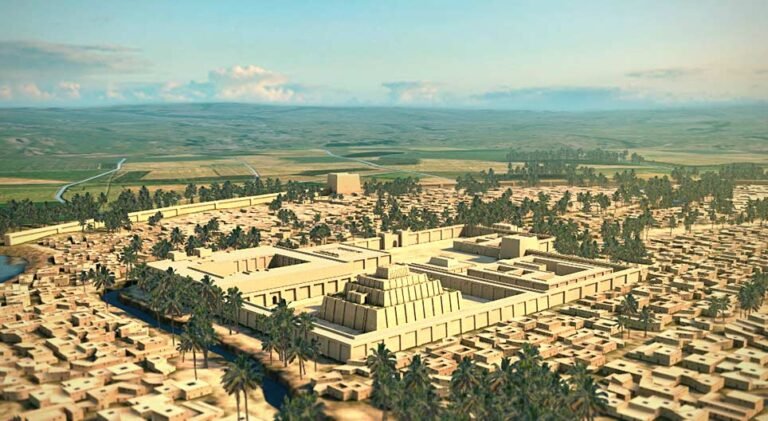

تضاربت الآراء حول الموطن الأصلي للساميين، حيث يرى غالبية العلماء، بمن فيهم المستشرقون البارزون أمثال فنكلر وتيلة وجاك دي مورجان وكايتاني، أن شبه الجزيرة العربية هي المهد الأول لهذه الشعوب، مستندين إلى كونها منطلق تاريخهم وموطنًا خصبًا غنيًا بالأنهار في سالف العصور. في المقابل، طرحت آراء أخرى بديلة، مثل اعتبار سوريا أو العراق موطنًا أصليًا للساميين، نظرًا لما تتمتع به هذه المناطق من خيرات ووفرة مياه نهري دجلة والفرات في العراق.

كما حاول بعض الباحثين تحديد الموطن الأول من خلال البحث عن مكان رسو سفينة نوح بعد الطوفان. ويُفسر العالم الألماني فريتز هجرة الساميين من شبه الجزيرة العربية بالتغيرات المناخية التي طرأت عليها، مثل ميل سطحها وتعرضها للرياح الموسمية، واحتمالية حدوث انخسافات أرضية أدت إلى ندرة المياه وجفاف الأنهار الكبيرة التي كانت تخترقها من بدايتها إلى نهايتها، على غرار استيطان السومريين بالقرب من نهري دجلة والفرات.

وهكذا، يُرجح أن الساميين عرفوا النهر قبل الجبل، واستوطنوا بالقرب من أنهار عظيمة، ثم اضطروا للهجرة بسبب جفافها وندرة المياه، لينتشروا في مناطق مختلفة تشمل سوريا والأردن وفلسطين والعراق وغيرها من المناطق المحيطة بشبه الجزيرة العربية.

اللغة السامية

تُعتبر اللغات السامية، على الرغم من تنوع لهجاتها، وثيقة الصلة ببعضها البعض بشكل ملحوظ، حيث نشأت هذه المجموعة اللغوية في شبه الجزيرة العربية، التي تُعدّ الموطن الأصلي والتاريخي للساميين. في هذه البقعة، ساد تجانس لغوي واجتماعي بين القبائل العربية البدوية التي اعتادت الترحال بحثًا عن الماء والمرعى.

ومن اللافت للانتباه، أنه حتى بعد هجرة الساميين من شبه الجزيرة العربية إلى مناطق مجاورة كبلاد الشام (سورية) والعراق، حافظت لغاتهم السامية على قوتها ومتانتها، وظلت بمنأى عن التأثرات اللغوية الخارجية بشكل كبير.

وقد أكد المؤرخ فيليب هذا الاستمرار اللغوي، بينما أشار موسكاتي إلى أهمية العرب كشعب حافظ على المميزات الطبيعية والعقلية للجنس السامي أكثر من غيرهم كاليهود. كما أكد موسكاتي على أن اللغة العربية، على الرغم من حداثة آدابها مقارنة باللغات السامية الأخرى، احتفظت بخصائص اللسان السامي الأصلي، بما في ذلك نظام التصريف اللغوي، بشكل يفوق ما احتفظت به العبرية وأخواتها.

من هذا المنطلق، تُعتبر اللغة العربية مدخلاً ممتازًا لدراسة اللغات السامية وفهم خصائصها. ومع ظهور الدين الإسلامي، اكتسبت اللغة السامية، وخاصة العربية، مكانة مرموقة وفضلاً كبيراً، وبلغت أوج ازدهارها وكمالها، مما عزز من أهميتها كلغة دينية وثقافية عالمية.

الهجرات السامية من الجزيرة العربية

بدأت الهجرات السامية من الجزيرة العربية، والأسباب وراء الهجات السامية ما يلي:

- ضيق المعاش واختلاف الناس على مصادر الرزق.

- جفاف وتصحر جزيرة العرب، وجفاف الآبار، وانحسار مياه البحر، وتغير القشرة الأرضية، وهلاك الغطاء النباتي، كل هذا أدى إلى الهجرات السامية المتتابعة؛ بحثاً عن المراعي والماء.

- الحالة السياسية، والحروب، وضعف الإدارة المحلية، وفساد الوضع السياسي والاجتماعي، وتدخل كثيرٍ من الشعوب في شؤون الدول العربية.

وقد بدأت هذه الهجرات من هذه البلاد، على شكل موجاتٍ، ويمكن تقسيمها إلى أربع موجات كما يأتي:

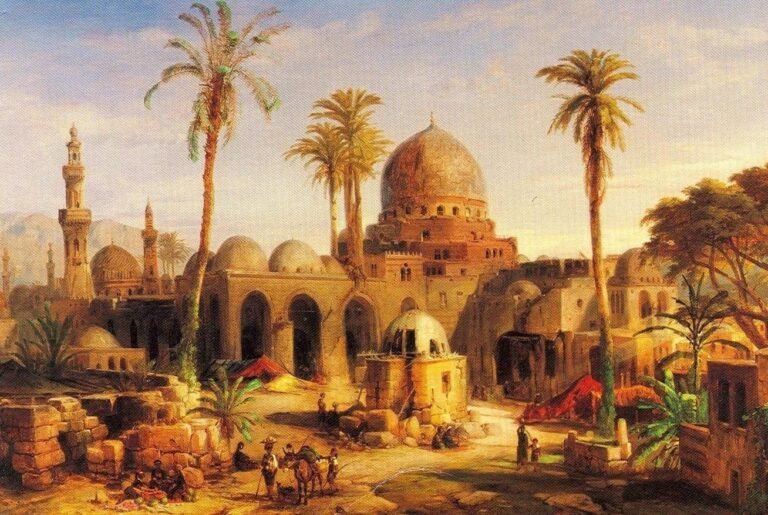

- الموجة الأولى: هجرة الأكاديين؛ وتنقسم إلى قسمين، هما:

- الأكاديون البابليون، فقد خرجوا من الجزيرة العربية إلى بلاد ما بين النهرين، وقد أسس البابليون في جنوب البلاد الجديدة حضارة كبيرة من مدنها بابل، ومن أشهر ملوكهم سرجون الأكادي.

- الأكاديون الآشوريون؛ سكنوا شمال بلاد ما بين النهرين، وأسسوا لهم حضارة قويةً ومزدهرةً من الناحية العسكرية، فقد سيطروا على مناطق واسعة من أرض العراق والشام، واشتهر في زمنهم الطبّ، والفلك، والرياضيات، وفنون الأدب، ومن أشهر مدنهم مدينة نينوى.

- الموجة الثانية: الكنعانيون، ويمكن تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام، هي:

- الفينيقيون؛ اتجهوا إلى بلاد الشام، وسواحل البحر الأبيض، فأنشأوا مدن صيدا وصور، وجبيل وبيروت.

- الأوجريتية؛ وقد يمموا جهة شمال سوريا، وأسسوا اللاذقية.

- المؤابيون؛ حيث أسسوا الدولة المؤابية في بلاد فلسطين والأردن.

- الموجة الثالثة: الآراميّون، وهم من البدو، سكنوا في بوادي العراق والشام، حتى وصلوا إلى العقبة، وأسسوا الدولة الكلدانية، ثم زحفوا إلى بلاد ما بين النهرين، فسكنوها.

- الموجة الرابعة: العرب الجنوبيون، اتجهوا إلى الجنوب حتى وصلوا إلى الحبشة.

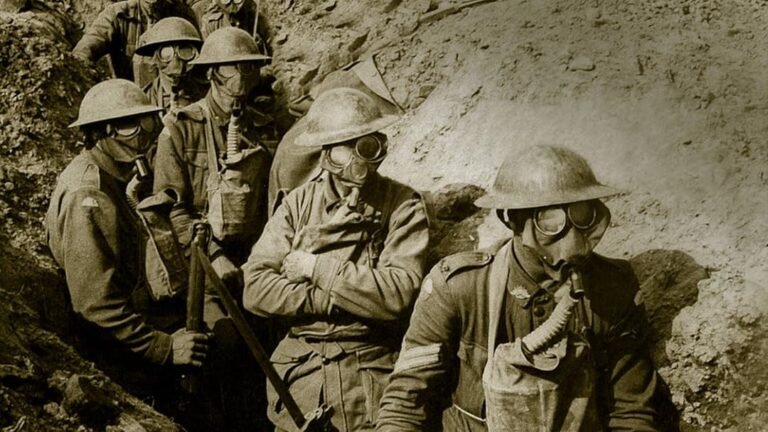

نشأة معاداة السامية

تاريخ معاداة السامية يعود إلى فترة طويلة من الزمن، حيث يُعتبر الساميون أمة عريقة وكبيرة، ينحدر من صلبها اليهود الذين يشكلون اليوم دولة إسرائيل، المتمسكة بتاريخها الذي يمتد إلى تاريخ الساميين. وقد نشأت ظاهرة معاداة السامية كنتيجة لعوامل متعددة، حيث يُستخدم هذا المصطلح غالبًا للإشارة إلى معاداة اليهود بشكل خاص.

يُنسب أول استخدام لمصطلح “معاداة السامية” إلى المستشرق النمساوي اليهودي موريتز شتاينشنايدر في عام 1860، إلا أن هذا المصطلح لم يلقَ رواجًا واسعًا في البداية. ومع ذلك، اكتسب المصطلح زخمًا وأهمية أكبر في عام 1873 على يد الصحفي الألماني فيلهلم مار، الذي استخدمه في كتابه “انتصار اليهودية على الألمانية”، حيث وصف اليهود بأنهم شعب بلا أصل ولا مبدأ، معبرًا عن استيائه من نفوذهم المتزايد في المجتمعات الغربية.

وفي عام 1879، تأسست رابطة مناهضة للسامية، ما ساهم في ترسيخ المصطلح وتداوله على نطاق أوسع. ورغم أن مصطلح “معاداة السامية” يُعتبر مصطلحًا غير دقيق من الناحية اللغوية، حيث يشمل الساميون شعوبًا أخرى غير اليهود، إلا أنه استمر في الاستخدام للدلالة على معاداة اليهود تحديدًا.

وقد استغل اليهود هذا المصطلح في كثير من الأحيان كذريعة في مواجهة أي خلاف أو نقد يُوجه إليهم، متهمين منتقديهم بالعنصرية والتمييز العرقي.

اكتشاف المزيد من عالم المعلومات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.