لم تكن الأسواق العربية القديمة مجرد أماكن للبيع والشراء؛ بل كانت منتديات ثقافية، ومسارح للشعر، وساحات للصلح والتحالفات.

في هذا المقال، نأخذكم في رحلة لاستكشاف نوعين من الأسواق: أسواق تاريخية شكلت الوجدان العربي، وأسواق قديمة لا تزال حية وتستقبل الزوار حتى اليوم.

أولاً: أسواق العرب التاريخية

هذه الأسواق كانت تُعقد في مواسم محددة (غالباً قبل الحج)، وكانت القلب النابض للجزيرة العربية قبل الإسلام وفي صدره:

1. سوق عكاظ (الأشهر على الإطلاق)

- الموقع: بين مكة والطائف.

- التوقيت: كان يُعقد في شهر ذي القعدة.

- أهميته: لم يكن للتجارة فقط، بل كان “معرضاً للكلام”. فيه تُعقد المنافسات الشعرية، وتُعلق القصائد (المعلقات)، ويُحكّم بين الناس، وتُعلن الأحلاف.

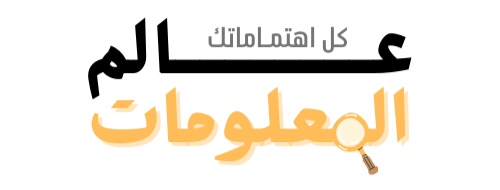

- الوضع الحالي: أعيد إحياؤه حديثاً كوجهة سياحية وثقافية سنوية في السعودية تقدم جوائز للشعر والفنون.

2. سوق مَجَنَّة

- الموقع: في “مر الظهران” (وادي فاطمة حالياً) قرب مكة.

- التوقيت: كان العرب ينتقلون إليه بعد انتهاء سوق عكاظ (في العشر الأواخر من ذي القعدة).

- أهميته: كان يتميز بصبغة “فكرية وسياسية” أكثر منها تجارية، وكان الرسول ﷺ يرتاده لعرض الدعوة على القبائل.

3. سوق ذي المجاز

- الموقع: قرب مشعر عرفات ومكة.

- التوقيت: المحطة الأخيرة قبل الحج (من 1 إلى 8 ذي الحجة).

- أهميته: كان السوق الرئيسي لموسم الحج، ومكاناً لشراء الهدي والملابس، وكان يأتي في المرتبة الثانية بعد عكاظ من حيث الأهمية الأدبية.

ثانياً: أسواق عربية قديمة لا تزال تنبض بالحياة

هذه أسواق تاريخية تحولت إلى معالم سياحية عالمية، وحافظت على طرازها المعماري الفريد:

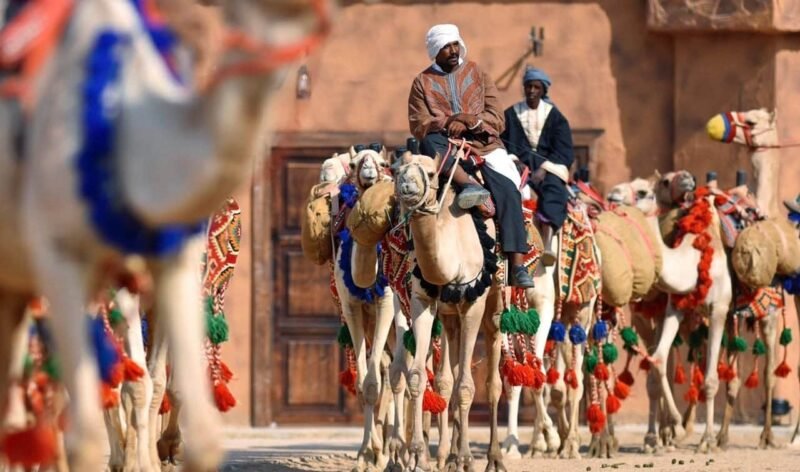

1. سوق خان الخليلي (مصر)

- الموقع: قلب القاهرة الفاطمية، قرب مسجد الحسين وجامعة الأزهر.

- التاريخ: تأسس في القرن الـ 14 الميلادي (العصر المملوكي)، وبُني على موقع مقابر الخلفاء الفاطமியين.

- ما يميزه: أزقته الضيقة المليئة برائحة التوابل والبخور، ومحلات المشغولات النحاسية والذهبية، ومقاهيه التاريخية (مثل مقهى الفيشاوي).

2. أسواق حلب القديمة (سوريا)

- الموقع: مدينة حلب.

- التاريخ: يُعتبر أطول سوق مسقوف في العالم (حوالي 13 كم).

- ما يميزه: هو مثال حي على الأسواق التجارية الضخمة التي كانت تقع على طريق الحرير. يتميز بتصميمه الهندسي الفريد وأقسامه المتخصصة (سوق الصابون، سوق العطارين، إلخ). [ملاحظة: تضرر جزء منه في الحرب ويجري ترميمه].

3. السوق الكبير (دبي – الإمارات)

- الموقع: على ضفاف خور دبي (بين ديرة وبر دبي).

- التاريخ: يعود للقرن التاسع عشر (1850م).

- ما يميزه: يعكس تراث دبي التجاري كمركز للتبادل مع الهند وشرق آسيا. يشتهر بالبراجيل (أبراج الهواء) التقليدية، ومحلات التوابل والذهب والأقمشة.

أنواع الأسواق عند العرب قديماً

كان للعرب نظام دقيق في تنظيم الأسواق، وانقسمت إلى نوعين:

- الأسواق الموسمية: (مثل عكاظ). تُعقد في أوقات محددة من السنة، وتنتقل القبائل إليها كأنها “مهرجانات سنوية”. كانت تتميز بالأمان (تحريم القتال فيها) والنشاط الثقافي.

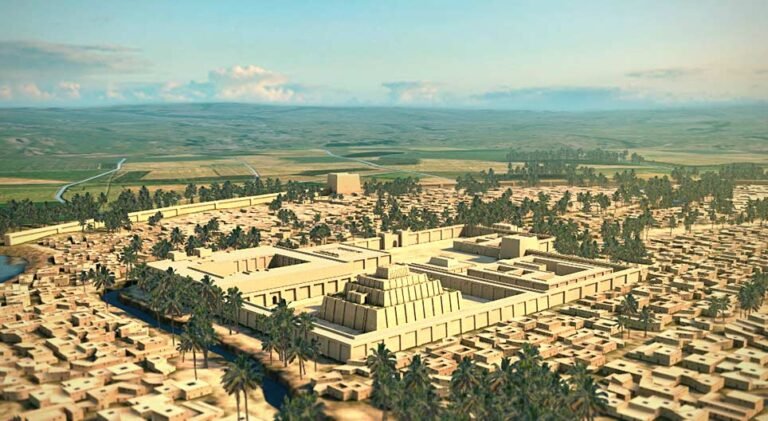

- الأسواق الدائمة: (مثل أسواق المدن في الحيرة وصنعاء). تُعقد طوال العام وتختص بالبيع والشراء اليومي، وغالباً ما تكون داخل أسوار المدن ومغطاة لحماية البضائع.

أسئلة شائعة حول الأسواق العربية

(س1) لماذا سُمي “سوق عكاظ” بهذا الاسم؟ قيل لأن العرب كانوا “يتعاكظون” فيه، أي يتفاخرون ويجادل بعضهم بعضاً بالمآثر والأنساب والشعر.

(س2) هل كانت الأسواق القديمة للبيع والشراء فقط؟ لا، كانت مؤسسات اجتماعية وسياسية شاملة. فيها يتم:

- إعلان الحروب أو السلام (الأحلاف).

- التحكيم في الخصومات.

- إطلاق سراح الأسرى (الفداء).

- المباريات الشعرية والأدبية.

(س3) ما الفرق بين “سوق” و “قيصرية”؟

- السوق: مصطلح عام لمكان البيع.

- القيصرية: هو نمط معماري (غالباً روماني أو بيزنطي الأصل) لسوق مغلق ومسقوف، يتكون من دكاكين صغيرة وحجرات، واشتهرت به مدن الشام ومصر.

اكتشاف المزيد من عالم المعلومات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.