شهد العصر العباسي تحولاً عميقاً وجذرياً في تاريخ المجتمع الإسلامي، لم يقتصر على مجرد انتقال السلطة من الأمويين إلى العباسيين أو تغيير الخليفة، بل تجاوزه ليُشكّل ثورة شاملة غيرت ملامح المجتمع الإسلامي بشكل جذري طوال العصر العباسي الأول.

وقد سعى المؤرخون إلى فهم أسباب هذا التحول العميق وتفسيره من خلال مفاهيم متعددة، أبرزها: اعتبار الثورة العباسية ثورة فارسية على الحكم العربي الأموي، كرد فعل على سياسات التمييز التي مورست ضد الموالي من غير العرب؛ أو كحركة تهدف فقط إلى إزاحة الأمويين عن السلطة والانفراد بالحكم، دون تغيير جوهري في بنية الدولة والمجتمع؛ أو كنتيجة للتطورات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التي شهدها العالم الإسلامي خلال القرن الهجري الأول، والتي ساهمت في تهيئة الظروف المناسبة لقيام هذه الثورة والتغييرات التي تلتها.

هذه المفاهيم المتعددة تُسلّط الضوء على جوانب مختلفة من الثورة العباسية وتُساهم في فهم أبعادها وأسبابها المعقدة.

تعريف العصر العباسي

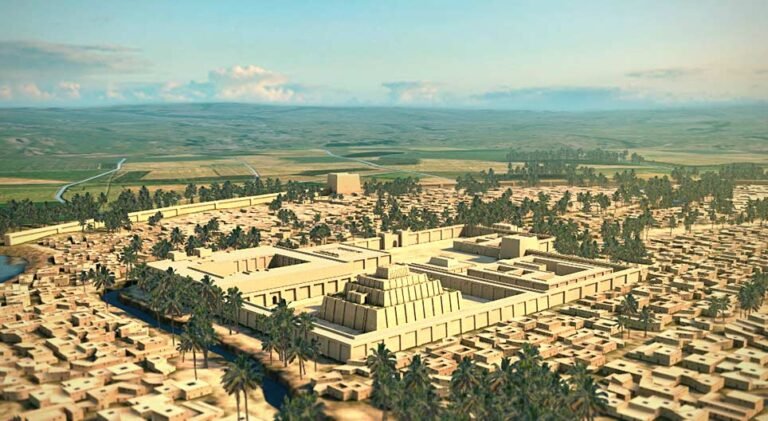

يُعرّف العصر العباسي بأنه الحقبة التاريخية التي شهدت بزوغ الدولة العباسية، تلك الدولة التي أسسها العباسيون عقب انهيار الدولة الأموية، وهم ينتسبون إلى العباس بن عبد المطلب، عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تأسست الدولة العباسية في عام 132 هـ بعد تخطيط دقيق وعمل سري من قبل العباسيين، واستمرت هذه الدولة شامخة حتى سقوطها المدوي على يد التتار إثر اجتياحهم بغداد عام 656 هـ، لتنتهي بذلك صفحة من أزهى صفحات التاريخ الإسلامي، مخلفة وراءها إرثًا ثقافيًا وعمرانيًا وفكريًا غنيًا يُعرف بـ “العصر العباسي” الذي يُعد من العصور الذهبية في تاريخ الحضارة الإسلامية.

ثورة العباسيين

في خضمّ الاضطرابات السياسيَّة والاجتماعيَّة التي عصفت بالدولة الأمويَّة، برز الهاشميون كقوةٍ مُعارِضة، رافعين لواء المطالبة بأحقيَّة آل البيت في خلافة المسلمين، مُركّزين بشكلٍ خاص على فرع بني العبّاس، أحفاد عمّ النبيّ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، ورغم أنَّ التاريخ لم يُثبت أيَّ مُطالبةٍ صريحةٍ بالخلافة من العبّاس نفسه، أو من ابنه عبد الله بن العبّاس الذي اعتزل الفتن والصراعات التي نشبت بعد مقتل الإمام عليّ بن أبي طالب، إلا أنَّ الطموح العباسيّ في الوصول إلى سُدَّة الحُكم تجلَّى بوضوحٍ على يد حفيده محمد بن علي بن عبد الله بن العبّاس.

وقد استغلَّ العباسيون ببراعةٍ سياسات التهميش والإقصاء التي انتهجها الأمويون بحقِّ المُسلمين من غير العرب، المعروفين بالموالي، ممَّا ولَّد حالةً من السخط والاستياء الشعبيّ، فقام العباسيون بنشر مبادئ الثورة والتغيير بين هذه الفئة المُستَضعَفة، مُستثمرين هذا الغضب الشعبيّ لتوسيع قاعدة أنصارهم وكسب تأييدهم، ونتيجةً لهذه الجهود المُثمرة والتخطيط الاستراتيجيّ، نجح العباسيون في إشعال فتيل ثورتهم وإسقاط الدولة الأمويَّة، مُعلنين عن قيام الدولة العباسيَّة في عام 133 هجريَّة، مُدشّنين بذلك عهدًا جديدًا في تاريخ الخلافة الإسلاميَّة، عُرف لاحقًا بـ “العصر العباسي” الذي شهد تحولاتٍ عميقةً في مختلف جوانب الحياة السياسيَّة والاجتماعيَّة والثقافيَّة.

أقسام الدّولة العبّاسيّة

اصطلح المؤرخون على تقسيم تاريخ دولة الخلافة العباسيَّة إلى أربعةِ عصورٍ أساسيَّة، وذلك وفقًا لقدرات الخلافة وتطوّر أوضاعها السياسيَّة، وازدهار الحياة الثقافيَّة والفكريَّة، وهذه العصور بالترتيب هي العصر العباسيّ الأول عصرُ القوة والتوسع والازدهار، والعصر العباسيّ الثاني عصر النفوذ التركيّ، والعصر العباسيّ الثالث عصرُ النفوذ البويهي الفارسيّ، والرابع هو عصر النفوذ السلجوقيّ التركيّ وفي لمحة عن العصر العباسي عامةً من الممكن إعطاءُ نبذةٍ مختصرةٍ عن هذه العصور الأربعة:

العصر العباسيّ الأول

يشمل العصر العباسي الأول، وهو مرحلة محورية في تاريخ الخلافة الإسلامية، الفترة الممتدة من عام 132 هجريًا إلى 232 هجريًا، حيث شهد قيام الدولة العباسية على يد مؤسسها أبو العباس عبد الله السفاح، الذي وضع الأسس الأولى لهذه الدولة وعمل على تثبيت أركانها من خلال مواجهة خصومها بحزم وقوة.

ليخلفه الخليفة العباسي البارز أبو جعفر المنصور، عبد الله بن محمد، الذي يُعتبر المؤسس الحقيقي للدولة العباسية بفضل حنكته ودهائه السياسي، حيث تمكن من إحكام قبضته على السلطة بالتخلص من منافسيه، كعمه عبد الله بن علي وأبي مسلم الخراساني الذي كان له دور كبير في قيام الدولة، كما نجح في قمع الثورات العلوية، ويُنسب إليه تأسيس مدينة بغداد لتكون عاصمة الدولة العباسية، وتوالى بعده على الحكم ابنه المهدي ثم الهادي.

ليأتي من بعدهم هارون الرشيد، الذي يُعتبر عصره العصر الذهبي للدولة العباسية، حيث بلغت الدولة أوج ازدهارها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية، ثم خلفه أبناؤه الأمين والمأمون، وصولًا إلى الخليفة محمد بن هارون الرشيد المعتصم، الذي تميز حكمه بالجمع بين الاستبداد وحسن الإدارة، وشهد عهده دخول العنصر التركي إلى الدولة العباسية، حيث اعتمد عليهم في حراسته الشخصية ومنحهم نفوذًا واسعًا وقيادة في الجيش.

وبعد وفاة المعتصم، تولى الخلافة الواثق بن المعتصم بن هارون الرشيد، الذي انتهج سياسة الإحسان إلى العلويين واستمر في الاعتماد على الأتراك، لتنتهي فترة حكمه عام 232 هجريًا دون أن يُعيّن خليفة من بعده، مُنهيًا بذلك حقبة العصر العباسي الأول.

العصر العباسي الثاني

يشمل العصر العباسي الثاني فترة زمنيَّة تمتد من عام 232 هجريَّة، بدايةً من خلافة المتوكل، وحتى عام 334 هجريَّة، حيث انتهى بخلافة المستكفي. يُعتبر هذا العصر مرحلة حاسمة في تاريخ الخلافة العباسيَّة، إذ شهد ضعفًا متزايدًا في سلطة الخلافة وهيبتها، ما أفسح المجال أمام أمراء الأطراف للتجرؤ على الانفصال عن السلطة المركزيَّة.

تحوَّل نظام الحكم في هذه الفترة من المركزيَّة إلى اللامركزيَّة، ما أدى إلى قيام دول انفصاليَّة مستقلة، سواء استقلالًا تامًا أو جزئيًا، مع استمرار الاعتراف بسلطان الخلافة الروحي. من الجدير بالذكر أنَّ الدولة العباسيَّة، منذ نشأتها، حملت في طياتها بذور الانفصال، ويعود ذلك جزئيًا إلى تطلُّع الشعوب غير العربيَّة إلى تحقيق مبدأ المساواة التامة مع العرب، تطبيقًا لأحكام الشريعة الإسلاميَّة.

عملت الخلافة العباسيَّة على تلبية هذا المطلب، ما ساهم في تقوية الروح الشعوبيَّة لدى هذه الشعوب ودفعها نحو إقامة دول انفصاليَّة مع الحفاظ على الولاء لمنصب الخليفة كرمز ديني. وعليه، كانت المطالبة بالمساواة تحمل في جوهرها بُعدًا سياسيًا. يشمل هذا العصر أيضًا عهود الخلفاء المعتمد والمعتضد والمكتفي، الذي تمكَّن، بعد صراع طويل، من القضاء على زعيم القرامطة زكرويه عام 294 هجريَّة، وهي الفترة التي أُطلق عليها اسم “صحوة الخلافة”.

خلال هذه المرحلة من العصر العباسي، أحكم الأتراك سيطرتهم على دار الخلافة، وأصبحوا يُحيطون بالخليفة ويشاركونه في اتخاذ القرارات السياسيَّة، بل ويتدخلون في اختيار الخلفاء وعزلهم. ورغم أنَّ الخلفاء لم يخضعوا للأتراك بسهولة، إلَّا أنَّهم لم يمتلكوا القوة الكافية لمواجهتهم بشكل فعَّال، ما يُبرز النفوذ المتزايد للعنصر التركي في الدولة العباسية خلال هذه الحقبة.

العصر العباسي الثالث

يمثل العصر العباسي الثالث، الذي امتد من عام 334 هجريًا إلى 447 هجريًا، مرحلة تحولية هامة في تاريخ الخلافة العباسية، حيث شهد ردة فعل قوية مناهضة للنفوذ التركي المتزايد الذي سيطر على مقاليد الخلافة خلال العصر العباسي الثاني. هذا العصر، الذي يُعرف أيضًا بالعصر البويهي، يمثل صعود حركة فارسية شيعية زيدية سعت إلى استعادة النفوذ الذي تراجع خلال القرن الثالث الهجري.

تميز العصر العباسي الثالث بتحول في التركيز نحو المشرق، واختلف في مظاهره عن سابقه، العصر العباسي الثاني، بشكل ملحوظ. في سياق الصراع على السلطة، استنجد الخلفاء العباسيون بالبويهيين ضد الأتراك، آملين أن يُساهم ذلك في إعادة الاستقرار والوحدة إلى أرجاء الخلافة.

كان من المتوقع أن يقوم البويهيون بفرض سيطرتهم على الأقاليم، وكبح جماح جندهم، وتمكين الخلافة من استعادة مسؤولياتها وتجنب إثارة الفتن المذهبية. ومع ذلك، لم تتحقق هذه التوقعات بشكل كامل، حيث دخل البويهيون بغداد حاملين معهم روح العداء للخلفاء العباسيين الذين يخالفونهم في المذهب.

يشير العديد من المؤرخين إلى أن بني بويه قد أذلوا الخلفاء العباسيين وسلبوا منهم السلطة الفعلية، إلا أن الحقيقة تشير إلى أنهم لم يكونوا السبب المباشر لضعف الخلافة وفقدانها لهيبتها، بل ورثوا وضعًا متدهورًا بدأ قبل عهدهم، حيث فقد الخليفة بالفعل معظم صلاحياته ومكانته كمصدر رئيسي للسلطة في الدولة. بالتالي، يمثل العصر العباسي الثالث فترة انتقالية شهدت صراعًا على السلطة بين القوى المختلفة، وتراجعًا في نفوذ الخلافة العباسية، وظهور قوى جديدة على الساحة السياسية.

العصر العباسي الرابع

يُمثّل العصر العباسي الرابع مرحلة حاسمة في تاريخ الخلافة العباسية، حيث يُعرف بعصر النفوذ السلجوقي وسقوط الخلافة العباسيَّة، وشهد هذا العصر بروز السلاجقة كقوة مهيمنة على مسرح الأحداث السياسية في الخلافة العباسيَّة، وذلك في خضمّ صراع على السيادة في منطقة المشرق الإسلاميّ بين خلافتين رئيسيتين؛ الخلافة العباسيَّة السنيَّة في بغداد والخلافة الفاطميَّة الشيعيَّة في القاهرة، وقد عانى كلا الطرفين من الضعف والتدهور والانحلال.

ويعزى ذلك جزئيًا إلى تسلط بني بويه ذوي النفوذ المتزايد على الخلفاء العباسيين في بغداد، بالإضافة إلى ازدياد نفوذ الوزراء في الخلافة الفاطمية بعد عهد الحاكم بأمر الله، وفي هذا السياق المُعقّد، ظهر السلاجقة الأتراك ليُحدثوا تحولًا جذريًا في موازين القوى الإقليمية، حيث تمكّن السلطان السلجوقي طغرلبك من دخول بغداد في عام 447 هجريَّة.

وشكّل هذا الحدث نقطة تحول مفصلية، إذ اعترف الخليفة العباسي رسميًا بطغرلبك سلطانًا على جميع المناطق التي كانت تحت سيطرته، وكان دخول طغرلبك إلى بغداد بمثابة إعلان رسمي عن نهاية الدولة البويهية الشيعية وبداية حقبة جديدة تحت حكم الدولة السلجوقيّة السنيّة، ما أثّر بشكل عميق على مستقبل الخلافة العباسية والمنطقة بأسرها.

أسماء الخلفاء العباسيين وسنة تولّيهم الخلافة

من أبرز الخلفاء العبّاسيين الذين تولوا الخلافة:

- أبو العبّاس السفّاح 132هـ.

- أبو جعفر المنصور 136هـ.

- أبو عبد الله محمد المهدي بن المنصور 158هـ.

- أبو محمد موسى الهادي 169هـ.

- أبو جعفر هارون الرشيد 170هـ.

- أبو موسى محمّد الأمين 193هـ.

- أبو جعفر عبد الله المأمون 198هـ.

- أبو إسحاق محمّد المعتصم 218هـ.

- أبو جعفر هارون الواثق 227هـ.

- أبو الفضل جعفر المتوكّل 232هـ.

- أبو جعفر محمّد المنتصر 247هـ.

- أبو العبّاس أحمد المستعين 248هـ.

- أبو عبد الله محمّد المعتز 252هـ.

- أبو إسحاق محمّد المهتدي 255هـ.

- أبو العبّاس أحمد المعتمد 256هـ.

- أبو العبّاس أحمد المعتضد 279هـ.

- أبو محمّد علي المكتفي 289هـ.

- أبو الفضل جعفر المقتدر 295هـ.

- أبو منصور محمّد القاهر 320هـ.

- أبو العبّاس أحمد الراضي 322هـ.

- أبو إسحاق إبراهيم المتّقي 329هـ

- أبو القاسم عبد الله المستكفي 333هـ.

- أبو القاسم المفضّل المطيع 334هـ.

- أبو الفضل عبدالكريم الطّائع 362هـ.

- أبو العبّاس أحمد القادر 381هـ.

- أبو جعفر عبد الله القائم 422هـ.

- أبو القاسم عبد الله المقتدي 467هـ.

- أبو العبّاس أحمد المستظهر 487هـ.

- أبو منصور الفضل المسترشد 512هـ.

- أبو جعفر المنصور الرّاشد 529هـ.

- أبو عبد الله محمّد المقتفي 530هـ.

- أبو المظفر المستنجد 555هـ.

- أبو محمّد الحسن المستضيء 566هـ.

- أبو العبّاس أحمد النّاصر 575هـ.

- أبو نصر محمّد الظّاهر 622هـ.

- أبو جعفر المنصور المستنصر 623هـ.

- أبو أحمد عبد الله المستعصم 640هـ.

إسهامات الدّولة العبّاسيّة

شهد العصر العباسي إسهامات جليلة أثّرت بشكل كبير في تقدّم الحضارة الإسلامية وازدهارها في شتّى المجالات. ففي مجال التجارة، ساهمت الدولة العباسية في ازدهار حركة التجارة الدولية من خلال توثيق علاقاتها التجارية مع الصين، ممّا أتاح تدفّق البضائع الصينية إلى الأسواق الإسلامية عبر طريق الحرير البري، كما توسّع النفوذ التجاري الإسلامي بوصول الفتوحات الإسلامية إلى إقليم السند، ممّا زاد من أهمية المنطقة كمنفذ تجاري حيوي.

وامتدّت حركة الملاحة البحرية الإسلامية لتصل إلى الهند وجنوب الصين، حيث أصبحت البصرة نقطة التقاء السفن القادمة من الشرق الأقصى، ممّا جعلها من أهم الموانئ العالمية في ذلك العصر، ومركزًا تجاريًا نابضًا بالحياة. وعلى الصعيد الديني والثقافي، ازدهرت الدعوة الإسلامية في مناطق شاسعة كإيران وتركستان والسند ومصر والمغرب والأندلس، ممّا ساهم في إحياء هذه المناطق اقتصاديًا وفكريًا وعلميًا، كما تمّ وضع الجيش وقيادته تحت سيطرة الدولة العباسية.

ومن الناحية الإدارية، تمّ إنشاء العديد من الأنظمة الإسلامية التي اعتمدت على مبدأ الإمامة، الذي كان محور الدعوة العباسية. أمّا على الصعيد العلمي، فقد شهد العصر العباسي توثيقًا للتراث العربي الإسلامي وظهور مدارس إقليمية ساهمت في إضفاء مزيد من الوضوح على العلوم والمعارف الإسلامية. وأخيرًا، تمّ إدخال تجارة الهند بشكل واسع إلى الأسواق العراقية، ممّا أثرى الحياة الاقتصادية في الدولة العباسية.

العلم والفكر في العصر العباسي

شهد العصر العباسي ازدهارًا كبيرًا في مجالات العلم والفكر، حيث برز فيه نخبة من العلماء والمفكرين في شتى العلوم والآداب والفنون، مُؤَسِّسين بذلك نهضة علمية شاملة. فقد اجتمع في هذا العصر أئمة الإسلام الأربعة، وهم الإمام الفقيه أبو حنيفة النعمان، والإمام مالك بن أنس إمام المدينة المنورة، والإمام الشافعي، والإمام أحمد بن حنبل، الذين وضعوا أسس الفقه الإسلامي.

كما شهد العصر العباسي ظهور أكبر الشخصيات اللغوية في تاريخ اللغة العربية، مثل سيبويه والخليل بن أحمد والكسائي والإمام الفراء، الذين ساهموا في وضع قواعد اللغة العربية وتطويرها. بالإضافة إلى ذلك، كُتب في هذا العصر أول كتابين تاريخيين عن السيرة النبوية، وهما سيرة ابن هشام وكتاب الطبقات الكبرى لمحمد بن سعد، ما يُعدُّ إسهامًا جليلًا في تدوين التاريخ الإسلامي.

وشهدت العلوم في العصر العباسي تطورًا نوعيًا، حيث انتقلت من المراحل الشفوية إلى مراحل التدوين والتوثيق في الكتب والموسوعات، ما حفظها من الضياع وأتاح للباحثين دراستها وتطويرها. وفي عهد الخليفة العباسي هارون الرشيد، تأسست أول مؤسسة علمية، وهي دار الحكمة، التي ازداد نشاطها العلمي في عهد ابنه المأمون، حيث لم يكتفِ المسلمون بترجمة الكتب الغربية القديمة، بل أضافوا إليها وطوروها، ما يُظهر إبداعهم وإسهامهم الأصيل في العلوم.

ومن أهم المنجزات العلمية في هذا العصر المرصد الفلكي الذي أقامه الخليفة المأمون، والذي ساعد علماء الجغرافيا والهندسة في أبحاثهم ودراساتهم. كما تطورت العلوم الطبية، وخاصة طب العيون وعلم التخدير، وبرز في هذا المجال علماء أفذاذ، مثل ابن الهيثم والرازي والخوارزمي وجابر بن حيان، الذين تركوا بصمات واضحة في تاريخ العلوم. يُعتبر العصر العباسي بحقٍّ عصرًا ذهبيًا في تاريخ الحضارة الإسلامية، حيث شهد نهضة علمية وفكرية شاملة أثرت بشكل كبير في مسيرة الحضارة الإنسانية.

الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية

شهد العصر العباسي، بعد انقضاء عصره الذهبي الأول، تحولات عميقة أدت إلى ظهور دول مستقلة عن الخلافة المركزية، فبينما حافظت الدولة الإسلامية في بداياتها على وحدتها تحت راية خليفة واحد، وإن شابتها بعض الخلافات الجزئية والمؤقتة مع ولايات مثل الدولة الأموية في الأندلس وحركات الخوارج في المغرب، إلا أنها لم تصل إلى حد إعلان خلافة مستقلة بشكل كامل، كما هو الحال مع دولة الأدارسة في المغرب الأقصى التي أسسها إدريس بن عبد الله بن حسن، ودولة الأغالبة في المغرب الأدنى التي حافظت على تبعية اسمية للخلافة العباسية.

ومع دخول الدولة العباسية عصور الضعف والانحطاط، بدأت تظهر دويلات مستقلة في أرجاء الدولة المترامية الأطراف، ففي المشرق الإسلامي بزغت دول مثل الدولة الطاهرية والدولة الصفارية والدولة السامانية، بينما شهد المغرب ظهور دول مستقلة أخرى كالدولة الطولونية والدولة الإخشيدية والدولة الفاطمية، إضافة إلى الدولة الحمدانية في حلب.

ويعزى السبب الرئيسي وراء نشأة هذه الدول المستقلة والدويلات المتعددة إلى الضعف الشديد الذي أصاب الخلافة العباسية في مركزها، وتراجع نفوذها وسلطتها على الأطراف، وتفشي الضعف في نفوس بعض الولاة والطامحين للسلطة، إضافة إلى تراجع الوازع الديني وانتشار الجهل، ما أدى في نهاية المطاف إلى وجود أكثر من خليفة في العالم الإسلامي الواحد، وتكاثر الدول التي انفصلت عن الخلافة العباسية الأصلية، مؤذنة ببدء مرحلة جديدة من تاريخ الدولة الإسلامية.

سقوط بغداد ونهاية الخلافة العباسية

شهد العصر العباسي نهاية مأساوية بسقوط بغداد عام 656 هـ على يد المغول بقيادة هولاكو خان، مما أذن بانتهاء الخلافة العباسية التي امتدت لخمسة قرون. فقد تولى الخليفة المستعصم بالله الخلافة عام 640 هـ كآخر خلفاء بني العباس، إلا أن فترة حكمه اتسمت بتدهور الأوضاع في بغداد، حيث عُرف المستعصم بإهماله لشؤون الدولة وعدم جديته في إدارتها، كما فشل في الاستعداد لمواجهة الزحف المغولي، مكتفيًا بالاعتقاد بقدرته على الصمود أمامهم، وهو ما تجلى في عجزه عن معالجة المشاكل المتفاقمة التي كانت تعصف ببغداد.

ورغم محاولات المستعصم طلب النجدة من الأيوبيين في الشام والمماليك في مصر لمواجهة الخطر المغولي، إلا أن المشاكل التي واجهتهم حالت دون تقديم المساعدة المطلوبة، يضاف إلى ذلك خضوع سلاجقة الروم لحكم المغول، ما أدى إلى تفكك العالم الإسلامي وضعفه.

هذا الضعف والتفكك كان بمثابة فرصة سانحة استغلها هولاكو للزحف نحو بغداد واقتحامها دون مقاومة تُذكر، ليُمعن فيها فسادًا وتخريبًا، حيث هُدمت المساجد ونُهبت القصور وأُتلفت الكتب وأُحرقت المكتبات وقُتل العديد من العلماء، لتنتهي بذلك الدولة العباسية بمقتل الخليفة المستعصم وسقوط بغداد، مُسدلةً الستار على حقبة تاريخية هامة في العصر العباسي.

اكتشاف المزيد من عالم المعلومات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.