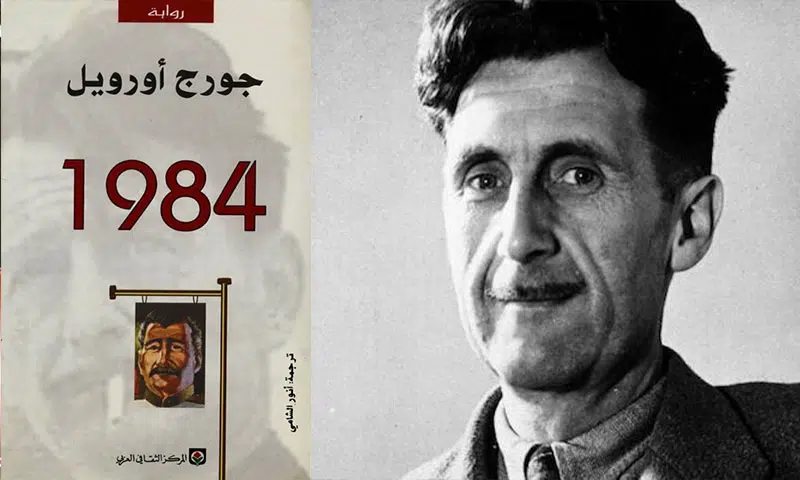

هناك كتب نقرأها، وهناك كتب تسكننا. ورواية “1984” للكاتب البريطاني جورج أورويل، التي نُشرت عام 1949، تنتمي بامتياز إلى الفئة الثانية. إنها أكثر من مجرد عمل أدبي؛ إنها صرخة تحذير مدوية، وكابوس مرسوم بدقة، وعدسة مكبرة نرى من خلالها مخاوفنا المعاصرة. مصطلحات مثل “الأخ الأكبر”، و”جريمة الفكر”، و”التفكير المزدوج” لم تعد مجرد مفاهيم من رواية خيال علمي، بل أصبحت جزءًا من قاموسنا السياسي والثقافي اليومي.

بعد أكثر من سبعين عامًا على صدورها، يظل السؤال الأكثر إلحاحًا يطرح نفسه بقوة: هل كانت “1984” مجرد رواية ديستوبية، أم أنها كانت نبوءة دقيقة لعالم نعيشه اليوم؟ هذا المقال ليس مجرد مراجعة لأحداث الرواية، بل هو غوص في أعماق أفكارها، ومقارنة بين عالم “أوشينيا” المرعب وواقعنا الرقمي المعقد، في محاولة للإجابة على هذا السؤال المقلق.

عالم أوشينيا: حيث الحرب هي السلام والجهل هو القوة

تدور أحداث الرواية في “أوشينيا”، إحدى ثلاث دول شمولية عظمى تتقاسم العالم وتعيش في حالة حرب دائمة. بطلنا هو ونستون سميث، موظف بسيط في “وزارة الحقيقة”، وظيفته هي إعادة كتابة التاريخ ليتوافق مع الرواية الرسمية للحزب الحاكم. الحزب، الذي يترأسه الزعيم الغامض والقدير “الأخ الأكبر” (Big Brother)، يسيطر على كل جانب من جوانب الحياة.

لفهم هذا العالم، يجب فهم أدواته الأساسية للسيطرة:

- المراقبة الشاملة: شعار الحزب هو “الأخ الأكبر يراقبك”. هذه ليست مجرد عبارة، بل هي حقيقة يومية. تنتشر “شاشات الرصد” (Telescreens) في كل منزل وشارع، وهي أجهزة تبث الدعاية الحزبية وتراقب المواطنين في نفس الوقت، فلا توجد خصوصية على الإطلاق.

- لغة التخاطب الجديدة (Newspeak): يسعى الحزب إلى إنشاء لغة جديدة هدفها ليس توسيع التعبير، بل تضييقه. من خلال حذف الكلمات التي تعبر عن مفاهيم مثل “الحرية” أو “الثورة”، يهدف الحزب إلى جعل التفكير في هذه المفاهيم مستحيلاً. فإذا لم تكن هناك كلمة للحرية، فكيف يمكنك أن تفكر فيها؟

- جريمة الفكر (Thoughtcrime): أخطر جريمة في أوشينيا ليست الفعل، بل الفكر. مجرد الشك في الحزب أو التفكير بطريقة مستقلة هو جريمة عقوبتها الموت أو “التبخر” (الاختفاء من الوجود ومن كل السجلات التاريخية).

- التفكير المزدوج (Doublethink): هو القدرة المذهلة على الإيمان بفكرتين متناقضتين في نفس الوقت وقبولهما كلتيهما. شعارات الحزب الثلاثة هي المثال الأوضح: “الحرب هي السلام، الحرية هي العبودية، الجهل هو القوة”. يجب على المواطن أن يصدق هذه التناقضات دون أدنى شك.

كيف يتشابه عالمنا مع “1984”؟

عندما نحلل أدوات الحزب للسيطرة، نجد أصداءً مخيفة لها في واقعنا المعاصر.

1. المراقبة: من شاشة الرصد إلى شاشة الهاتف

في عالم “1984”، كانت المراقبة قسرية ومفروضة من الدولة. في عالمنا، غالبًا ما تكون طوعية. هواتفنا الذكية، التي نحملها معنا في كل مكان، هي شاشات رصد أكثر تطورًا بكثير. إنها تعرف مواقعنا، ومشترياتنا، ومحادثاتنا، وأفكارنا التي نبحث عنها على جوجل.

- وسائل التواصل الاجتماعي: نحن نشارك تفاصيل حياتنا طواعية على فيسبوك وإنستغرام، ونسمح لخوارزميات معقدة بتحليل سلوكنا وتوجيه الإعلانات وحتى الأخبار التي نراها.

- البيانات الضخمة: تقوم الحكومات والشركات بجمع كميات هائلة من البيانات عنا. كاميرات المراقبة في الشوارع، وأنظمة التعرف على الوجوه، وتتبع سجلات الإنترنت، كلها تخلق صورة رقمية شاملة لكل فرد.

الفرق الجوهري هو أننا غالبًا ما نوافق على هذه المراقبة مقابل “الراحة” أو “التواصل”، لكن النتيجة النهائية هي تآكل تدريجي للخصوصية، تمامًا كما حذر أورويل.

2. تزييف الحقيقة: من وزارة الحقيقة إلى الأخبار الزائفة

كانت وظيفة ونستون هي تغيير الماضي ليتناسب مع الحاضر. اليوم، نواجه تحديًا مماثلاً مع انتشار “الأخبار الزائفة” (Fake News) والمعلومات المضللة (Disinformation).

- فقاعات الترشيح (Filter Bubbles): تقوم خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث بعرض المحتوى الذي تعتقد أننا سنتفق معه، مما يخلق “فقاعات” أو “غرف صدى” تعزلنا عن وجهات النظر المختلفة وتعزز معتقداتنا الحالية، سواء كانت صحيحة أم خاطئة.

- الحقيقة الموضوعية في خطر: أصبح من الصعب على الكثيرين التمييز بين الحقيقة والدعاية. يمكن لأي شخص إنشاء موقع إلكتروني أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر معلومات كاذبة تنتشر كالنار في الهشيم، مما يجعل مفهوم “الحقيقة الموضوعية” نفسه محل تشكيك.

3. السيطرة على اللغة والفكر

هدف “لغة التخاطب الجديدة” كان تقليص الفكر. في عالمنا، نرى كيف يمكن للغة أن تُستخدم لتشكيل الرأي العام وتوجيهه.

- العبارات السياسية الطنانة (Political Jargon): تُستخدم عبارات غامضة ومبسطة لتمرير سياسات معقدة أو لتجريد القضايا من محتواها الإنساني.

- الصوابية السياسية (Political Correctness): بينما هدفها نبيل في كثير من الأحيان، يجادل البعض بأن الإفراط فيها يمكن أن يؤدي إلى نوع من الرقابة الذاتية، حيث يخشى الناس التعبير عن آرائهم خوفًا من الإساءة أو النبذ الاجتماعي، مما يحد من نطاق النقاش المفتوح.

الاختلافات الجوهرية: لماذا لم نصل إلى “1984” بعد؟

على الرغم من كل هذه التشابهات المقلقة، من المهم أن ندرك أن عالمنا يختلف عن عالم أورويل في جوانب حاسمة.

- مصدر السيطرة: في “1984”، السيطرة مركزية، قادمة من دولة شمولية واحدة تستخدم القوة والألم. في عالمنا، السيطرة أكثر لامركزية وتعقيدًا، وتأتي من مزيج من الحكومات والشركات العملاقة، وغالبًا ما تستخدم الإغراء والمتعة (الترفيه، الاستهلاك) كأدوات للتحكم، وهو ما تنبأ به أكثر كاتب آخر هو ألدوس هكسلي في روايته “عالم جديد شجاع”.

- الوصول إلى المعرفة: على عكس عالم ونستون حيث يتم تدمير الكتب والمعلومات، نحن نعيش في عصر وفرة المعلومات. الإنترنت، على الرغم من كل مشاكله، لا يزال أداة قوية للوصول إلى المعرفة، وتنظيم الحركات الاجتماعية، وفضح الأكاذيب. القدرة على البحث والتعلم لا تزال في أيدينا.

- الوعي بالمشكلة: حقيقة أننا لا نزال نقرأ “1984” ونناقشها ونقارنها بعالمنا هي في حد ذاتها علامة أمل. نحن ندرك الخطر. الوعي بالمراقبة والتضليل هو خط الدفاع الأول ضدهما.

ختاما

هل نعيش في عالم “1984”؟ الإجابة هي لا، ليس بالضبط. لكننا بالتأكيد نعيش في عالم يواجه نفس الأخطار التي حذرنا منها أورويل بعبقرية. لقد قدم لنا الأدوات والمفردات لفهم آليات القمع الحديثة.

“1984” ليست كتابًا عن المستقبل، بل هي كتاب عن الطبيعة البشرية وعن السلطة. إنها تذكرنا بأن الحرية ليست أمرًا مسلمًا به، بل هي شيء يجب النضال من أجله باستمرار. تعلمنا الرواية أن أعظم معركة نخوضها هي معركة الحفاظ على قدرتنا على التفكير بشكل مستقل، والتشكيك في الروايات الرسمية، والتمسك بالحقيقة الموضوعية مهما كانت مزعجة.

قراءة “1984” اليوم ليست مجرد تمرين أدبي، بل هي فعل من أفعال اليقظة المدنية. إنها دعوة لنكون أكثر وعيًا بالتكنولوجيا التي نستخدمها، والمعلومات التي نستهلكها، واللغة التي نتحدث بها. إنها تذكير صارخ بأن الطريق إلى أوشينيا ليس مفروشًا باللافتات الواضحة، بل باللامبالاة، والتنازلات الصغيرة، والقبول الصامت بتآكل حرياتنا. التحذير لا يزال قائمًا، والأمر متروك لنا لنقرر ما إذا كنا سنستمع إليه.

اكتشاف المزيد من عالم المعلومات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.