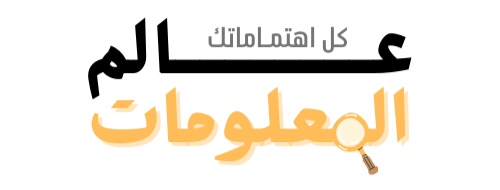

يُعتبر المغرب، الواقع في شمال أفريقيا، الدولة الوحيدة التي نجت من السيطرة العثمانية، ما ساهم في الحفاظ على استقلالية هويتها وتراثها الثقافي الغني. وتتميز مدن المغرب القديمة، مثل فاس ومراكش، بمظاهر معمارية تعود إلى العصور الوسطى، حيث تنتشر المساجد ذات المآذن الشاهقة المزخرفة بأنماط فنية إسلامية رائعة، والتي تُعدّ من أبرز معالم الحضارة الإسلامية في المغرب.

بالإضافة إلى ذلك، يزخر المغرب بالعديد من القلاع التاريخية التي بُنيت باستخدام مواد محلية كالطين وسعف النخيل، ما يعكس براعة الهندسة المعمارية التقليدية. وحتى يومنا هذا، يُلاحظ التأثير العميق للحضارات المتعاقبة التي مرّت على المغرب في مختلف جوانب الحياة الثقافية، من فنون وعمارة وموسيقى وتقاليد، ما يجعل المغرب بوتقة تنصهر فيها ثقافات متنوعة عبر التاريخ، ويُعدّ وجهة سياحية فريدة تجمع بين الأصالة والمعاصرة.

هذه العناصر تجعل من المغرب وجهة سياحية وثقافية فريدة، حيث يجد الزائر نفسه أمام مزيج متناغم من التاريخ العريق والتنوع الثقافي الغني، ما يجعله كنزًا من كنوز التراث الإنساني.

المغرب ما قبل التاريخ

يشهد تاريخ المغرب عبر العصور على تعاقب حضارات بشرية عريقة، حيث تعود بدايات الاستيطان البشري في المغرب إلى عصور ما قبل التاريخ، وبالتحديد إلى العصر الحجري القديم، أي منذ حوالي 500 إلى 700 ألف سنة. وقد تعاقبت على أرض المغرب حضارات مهمة، منها الحضارة الوهرانية التي ازدهرت بين عامي 11000 و9000 قبل الميلاد، تبعتها الحضارة القبصية بين عامي 9000 و6000 قبل الميلاد، والتي يُعتقد أنها تعود إلى أصول آسيوية.

ومع بداية العصر الحجري الحديث، شهد المغرب تحولًا مهمًا نحو الاستقرار والاهتمام بالزراعة وتربية المواشي، وهي الفترة التي بدأت فيها أيضًا تتشكل جماعة الأمازيغ من قبائل شمال أفريقيا والمغرب. وقد كشفت الحفريات الأثرية في مواقع مختلفة من المغرب عن أدلة قوية على الوجود البشري القديم، ففي جزيرة سيدي عبد الرحمن، تم العثور على آثار تُثبت وجود البشر في المغرب منذ حوالي 200 ألف عام.

ومن بين الاكتشافات الهامة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ في المغرب، نذكر العثور على هيكل عظمي لطفل يتراوح عمره بين 7 و8 سنوات يعود تاريخه إلى 108 آلاف سنة، وذلك في مدينة تمارة عام 2010. كما تم اكتشاف سكين يبلغ طولها حوالي 13 سم في كهف دار السلطان بالقرب من ساحل المحيط الأطلسي، ويعود تاريخها إلى ما قبل 90 ألف عام.

بالإضافة إلى ذلك، تم العثور في شرق المغرب عام 2007 على أصداف مزخرفة ومثقبة مصنوعة من الخرز يعود تاريخها إلى 82 ألف سنة. هذه الاكتشافات وغيرها تُسلط الضوء على عمق تاريخ المغرب وأهميته كموقع حيوي في تاريخ البشرية.

الحضارة الموستيرية

تُعتبر الحضارة الموستيرية، التي ازدهرت في منطقة المغرب وشمال أفريقيا وامتدت عبر أوراسيا، المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القديم الأدنى، حيث استمرت من حوالي 160,000 إلى 40,000 سنة قبل الحاضر، وتُنسب تسميتها إلى موقع “لو موستيه” الأثري في فرنسا.

تُشير الدراسات الأثرية إلى أن المجتمعات الموستيرية ربما اعتمدت نظامًا اجتماعيًا دينيًا بدائيًا، تميزت خلاله حياة الإنسان الموستيري بالعيش في الكهوف والملاجئ الصخرية، واستخدام الأدوات الحجرية المتطورة نسبيًا لتلبية احتياجاته اليومية. شهدت هذه الفترة تطورات تكنولوجية هامة، من بينها اكتشاف وسائل إشعال النار، التي أحدثت ثورة في حياة الإنسان القديم، واستخدام العظام وقرون الحيوانات في صناعة الأدوات، مما يدل على براعة وابتكار إنسان هذه الحقبة.

اعتمد إنسان العصر الموستيري في غذائه على الصيد بشكل أساسي، حيث كان يصطاد حيوانات ضخمة مثل الماموث والدببة ووحيد القرن، بالإضافة إلى حيوانات أخرى كانت متوفرة في بيئته. تُوجد مواقع أثرية هامة لهذه الحضارة في مناطق مختلفة، من بينها موقع مولودوف الأثري في أوكرانيا، بالإضافة إلى مواقع أخرى في المغرب وشمال أفريقيا، مما يُشير إلى الانتشار الجغرافي الواسع لهذه الثقافة وتأثيرها في تطور المجتمعات البشرية القديمة في المغرب.

الحضارة العاترية

تُعتبر الحضارة العاترية، التي ازدهرت في منطقة شمال أفريقيا خلال العصر الحجري الأوسط تحديدًا بين 40,000 و 25,000 قبل الميلاد، من الحضارات الهامة التي تركت بصمتها في تاريخ المنطقة، وخاصةً في المغرب وشمال أفريقيا عمومًا. تميزت هذه الحضارة بشكل خاص بصناعة الأدوات الحجرية المتقنة، حيث برع العاتريون في تطوير تقنيات تصنيع الأدوات الحجرية التي عكست مستوى عالٍ من المهارة والابتكار في ذلك العصر.

يُعتبر الشعب العاتيري من بين أوائل الشعوب التي استخدمت القوس والسهم، ما يشير إلى تطور في أساليب الصيد والدفاع لديهم، وهو ما يمثل نقلة نوعية في تاريخ البشرية. كما يُذكر أن العاتريين أنتجوا رؤوس حربة ثنائية الوجه، وهي تقنية تُعتبر متقدمة جدًا في ذلك الوقت، وتُظهر مدى براعتهم في تشكيل الحجر، حيث تُعادل هذه التقنية في صعوبتها تلك المستخدمة في صناعة الأدوات في حضارات لاحقة مثل الحضارة الموستيرية، ما يدل على أن الحضارة العاترية قد وضعت أسسًا هامة للتطور التكنولوجي في صناعة الأدوات الحجرية في شمال أفريقيا والمغرب تحديدًا.

الحضارة الإيبيروموريسية

تُعتبر الحضارة الإيبيروموريسية، التي ازدهرت في منطقة شمال إفريقيا، وخاصةً في المغرب الكبير، من الحضارات الهامة التي شهدها العصر الحجري القديم العلوي والعصر الحجري الوسيط. تشير الدراسات إلى أن أصول الإيبيروموروسيين قد تعود إلى سكان إيطاليا الأبيجرافيتيين الذين استوطنوا تونس منذ حوالي 24,000 عام.

من هناك، انطلقوا في هجرات واسعة، حيث اتجهت مجموعة منهم غربًا نحو المغرب، بينما توجهت أخرى شرقًا نحو السودان المصري، ليحلوا تدريجيًا محل السكان الأصليين الأتريين الذين سكنوا المنطقة منذ حوالي 50,000 عام. لم يقتصر انتشار الإيبيروموروسيين على شمال إفريقيا فحسب، بل امتد نفوذهم أيضًا إلى الشواطئ الشمالية للبحر الأبيض المتوسط، حيث يُعتقد أنهم استبدلوا تدريجيًا السكان البدائيين الأصليين في تلك المناطق، مما يُظهر تأثيرهم الجغرافي والثقافي الواسع في تلك الحقبة الزمنية.

تُعد هذه الهجرات والتفاعلات السكانية من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تشكيل التنوع الثقافي والحضاري في منطقة المغرب وشمال إفريقيا بشكل عام.

العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي

شهد المغرب، كجزء من التحولات الثقافية التي شهدتها مناطق واسعة من أوروبا خلال العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي، تغيرات عميقة نتيجة موجات الهجرة المتتالية. بدأت هذه التغيرات بوصول طلائع المزارعين الأوائل القادمين من منطقة الشرق الأدنى، والذين أدخلوا معارفهم الزراعية وأساليبهم في تدجين الحيوانات، مما أحدث نقلة نوعية في أنماط الاستقرار والتغذية.

تبع ذلك، خلال العصر البرونزي، وصول موجات هجرية أخرى من رعاة سهول بونتيك، وهم مجموعات بشرية اعتمدت في معيشتها بشكل أساسي على الرعي وتربية المواشي، وجلبوا معهم تقنيات جديدة في صناعة الأدوات البرونزية واستخدامها في الحياة اليومية والحربية. تُظهر الاكتشافات الأثرية في المغرب آثار هذه التحولات، حيث عُثر في أحد المواقع على رفات امرأة تعود إلى العصر الحجري الحديث، وتحديدًا بين عامي 3343 و 3020 قبل الميلاد، ما يُعد شاهدًا على الوجود البشري في هذه الفترة.

كما كشفت التنقيبات عن وجود ثلاثة أفراد آخرين يعودون إلى العصر البرونزي، وتحديدًا بين عامي 2026 و 1534 قبل الميلاد، عُثر عليهم في جزيرة راثلين، ما يُشير إلى امتداد التأثيرات الثقافية والتواصل بين مناطق مختلفة خلال هذه الفترة الزمنية الهامة، ويُبرز أهمية المغرب كجزء من هذه الشبكة من التفاعلات الثقافية والاقتصادية في العصور القديمة.

هذه الاكتشافات تلقي الضوء على التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية التي شهدها المغرب خلال العصر الحجري الحديث والعصر البرونزي، وتُساهم في فهم أعمق للتاريخ القديم للمنطقة.

العصر الكلاسيكي

شهد المغرب خلال العصر الكلاسيكي، الممتد عبر القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد، ازدهارًا ملحوظًا تجلّى في تحقيق إنجازات هامة شملت انتشار الأدب اليوناني الذي أثرى المشهد الثقافي، وبروز فنون العمارة والنحت التي بلغت مستويات متقدمة من التطور والاتقان.

وقد تميّزت هذه الفترة بإمكانية دراسة التصاميم المعمارية والزخرفية، بالإضافة إلى الأزياء والمنحوتات المرسومة بدقة وتفصيل كبيرين، ما يعكس مدى التطور الحضاري والفني الذي شهده المغرب خلال هذه الحقبة الزمنية الهامة من تاريخه.

الأمازيغيون

يُعتبر الأمازيغ من أوائل القبائل التي استوطنت المغرب، إذ يُعتقد أنّ أصولهم تعود إلى مصر، وقد عانى شعبهم من الحروب على مرّ العصور، وفي عام 2500 ق.م انضمّ صيّادون من البحر الأبيض المتوسط ومربّو الخيول الصحراويون إلى الأمازيغ، يُقسم الأمازيغ في منطقة المغرب إلى 4 مجموعات كالآتي:

- المصمودة: تشمل مزارعي السهول الساحلية والرعويين في جبال الأطلس.

- الصنهاجة: وهم البدو الذين يتنقّلون بالجمال.

- الزناتة: وتتضمّن خيّالة الهضاب المرتفعة.

- الأمازيغ المُستعربون.

القرطاجيون

يُعدّ القرطاجيون، وهم من أصل فينيقي، من أوائل المستكشفين والمؤسسين لمراكز تجارية على السواحل الغربية للقارة الإفريقية، حيث وصلوا إلى ما يُعرف اليوم بالمغرب، وأسسوا موطئ قدم لهم في هذه المنطقة منذ حوالي عام 1000 قبل الميلاد. تجلّت هذه البصمة القرطاجية في إنشاء مركز تجاري حيوي في مدينة ليكسوس، الواقعة على الساحل الأطلسي للمغرب، ممّا ساهم في ازدهار التبادل التجاري بين القرطاجيين وسكان المنطقة.

لم يقتصر الوجود القرطاجي على ليكسوس فحسب، بل امتدّ ليشمل مناطق أخرى في المغرب، حيث أقاموا في مدن استراتيجية كطنجة والصويرة، وشيّدوا فيها منشآت ومرافق تخدم مصالحهم التجارية.

يُنسب إليهم أيضًا تأسيس مدينة الرباط، التي أصبحت فيما بعد من أهم المدن المغربية. ومع ذلك، شهدت الحضارة القرطاجية نهاية مأساوية على يد الرومان في عام 146 قبل الميلاد، حيث دُمّرت مدينة قرطاج تدميرًا شبه كامل، ولم ينجُ من آثارها ومعالمها التي أسسها الفينيقيون سوى القليل جدًا، ممّا يُعتبر خسارة فادحة للتراث الإنساني والتاريخي للمغرب وشمال إفريقيا.

الرومان

ضمّ الرومان المغرب إلى مقاطعة موريتانيا في عام 46 م وبقيت كذلك حتّى القرن الخامس قُبيل اجتياح هذا الجزء من الإمبراطورية الرومانية، ومن الجدير بالذكر أنّ الحُكم الروماني لم يُفرض على الطبقات الأرستقراطية المدنية والقبلية في المغرب، كما حدث في المقاطعات الهيلنية في آسيا فقد فُرض هناك.

وفيما يأتي أبرز أعمال الرومان:

- أعاد الرومان تهيئة بعض المدن، واهتمّوا بتطوير المجتمعات الحضرية بخاصة في تونس، والجزائر، وبعض أجزاء من المغرب.

- ساهموا في ازدهار المدن تجاريًا، ففي القرن الأول الميلادي كان عدد مالكي العقارات من أعضاء مجلس الشيوخ الروماني قليلًا، لكن فيما بعد اتسعت الإمبراطورية على نطاق أكبر.

- زاد التركيز على شراء الأراضي واستئجار الأراضي الزراعية من قِبل جميع فئات السكان دون تعرّضهم للعبودية، وذلك باعتماد نظام يضمن المشاركة في المحصول.

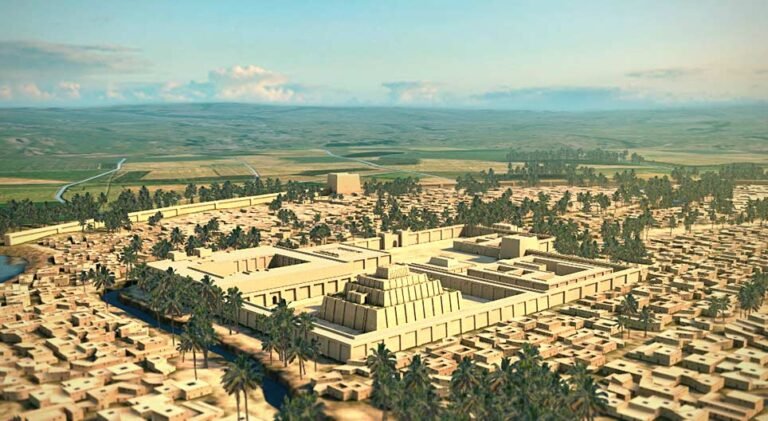

الحكم الإسلامي

فيما يأتي توضيح لمراحل الحكم الإسلامي للمغرب:

- وصل المسلمون إلى بلاد المغرب العربي في عام 682 م، وكان فتح المغرب على يد عقبة بن نافع.

- في عام 788 م وحّد إدريس بن عبد الله القبائل الأمازيغية، حيث اعتنقت هذه القبائل الإسلام وانتشرت اللغة العربية بين أفرادها.

- بعد ذلك نشأت دولة الأدارسة المُنحدرة من سلالة الأمويين، وامتدّ حُكمها في الفترة ما بين 800-974م.

- في عام 1055م أُعلن عن تولّي القائد عبد الله بن ياسين حُكم المغرب، ثمّ انتقل الحُكم بعد ذلك إلى دولة الموحّدين حتّى عام 1269م بقيادة الخليفة عبد المؤمن بن علي.

- افتُتح بعد ذلك العصر الذهبي لتاريخ المغرب على يد الملك السعدي أحمد المنصور والمُلّقب بالذهبي، وحكم في الفترة ما بين عام 1578- 1603م، وأعاد في هذه الفترة هيكلة الجيش وتنظيمه، وساهم في تقوية أساليب الدفاع.

- في نهاية العصر الذهبي للمغرب أدّى تدهور الأوضاع فيها إلى سيطرة الفيلاليين عليها؛ وهي قبائل تعود إلى أصول عربية وأمازيغية، واستمرّت بحكمها حتّى العصر الحديث.

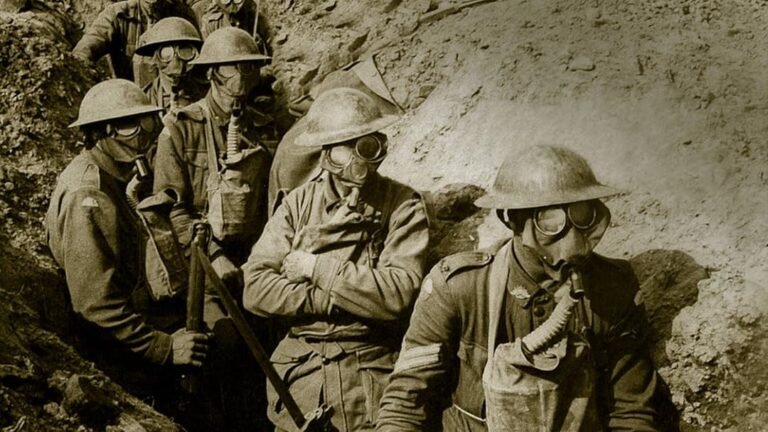

الاحتلال الفرنسي

شهد المغرب مطلع القرن العشرين مطامع استعمارية أوروبية متزايدة، تجسدت في الاحتلال الفرنسي الذي بدأ يلوح في الأفق منذ عام 1904 بموجب اتفاقية وُقعت بين فرنسا وإسبانيا، نصّت على اقتسام النفوذ في الأراضي المغربية. وبمقتضى هذه الاتفاقية، بسطت فرنسا سيطرتها على الجزء الأكبر من المغرب، في حين اقتصر النفوذ الإسباني على جزء صغير في الجنوب الغربي عُرف لاحقًا بالصحراء الإسبانية.

لم تكن فرنسا القوة الأوروبية الوحيدة الطامعة في خيرات المغرب، ففي عام 1905، دخلت ألمانيا على خط المنافسة سعيًا لاحتلال المغرب والاستفادة من ثرواته المعدنية، مما زاد من حدة التنافس الاستعماري على الأراضي المغربية.

اكتشاف المزيد من عالم المعلومات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.