النقد الأدبي، في جوهره، هو عملية تحليل وتقييم وتفسير الأعمال الأدبية، سواء كانت شعرًا أو نثرًا، بهدف فهمها فهمًا أعمق والكشف عن جوانبها الجمالية والفنية، وبيان قيمتها وأثرها. هو ليس مجرد إبداء رأي شخصي حول عمل ما، بل هو نشاط فكري ومنهجي يعتمد على أسس ومعايير محددة، ويسعى إلى فهم النص الأدبي في سياقه التاريخي والثقافي والاجتماعي.

يتناول النقد الأدبي عناصر العمل الأدبي المختلفة، كاللغة والأسلوب والشخصيات والحبكة والموضوع، ويدرس علاقة هذه العناصر ببعضها البعض، وبالنص ككل، وبالواقع الذي يعكسه أو يتفاعل معه. لقد عرفت الثقافة العربية عبر عصورها المختلفة نشاطًا نقديًا ثريًا ومتنوعًا، وإن اتخذ أشكالًا مختلفة باختلاف العصور وتطور المفاهيم.

من الملاحظات اللغوية والبلاغية في العصر الجاهلي، مرورًا بالدراسات القرآنية والبلاغية في صدر الإسلام، وصولًا إلى التنظير النقدي في العصر الأموي والعصور اللاحقة، شهد النقد الأدبي العربي تطورًا ملحوظًا في مناهجه وأدواته ومفاهيمه. في هذا المقال، سنتناول بعض المفاهيم الأساسية للنقد الأدبي في هذه العصور العربية المبكرة، ونحاول تتبع تطورها وتأثيرها على مسيرة الأدب العربي.

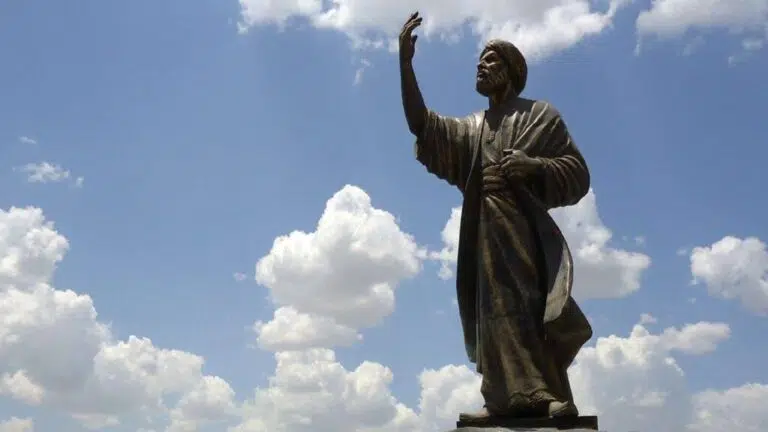

مفهوم النقد في العصر الجاهلي

اتسم النقد الأدبي في العصر الجاهلي بالبساطة والانطباعية، حيث اعتمد بشكل كبير على معايير المجتمع السائدة وتفسيرها، دون تجاوز ذلك إلى وضع معايير نقدية منهجية مُدوّنة. ومع ذلك، يرى بعض العلماء اللغويين أن هذا النقد البسيط يمثل اللبنة الأولى والأساس الذي نشأ عليه النقد العربي لاحقًا. بمعنى آخر، على الرغم من افتقاره للأسس والمعايير المنهجية المحددة، إلا أنه شكّل نقطة انطلاق هامة وممارسة نقدية فطرية تعكس ذوق المجتمع.

وقد ساهمت البيئات الشعرية في تلك الفترة، وخاصة الأسواق الأدبية الشهيرة كسوق عكاظ وسوق ذي المجاز، في تعزيز هذه الممارسة النقدية وتطويرها. ففي هذه الأسواق، كان الشعراء يجتمعون لإلقاء أشعارهم أمام جمهور واسع، ويتلقون النقد المباشر من كبار الشعراء الذين يتمتعون بمكانة مرموقة في المجتمع، والذين كان يُرجع إليهم في الفصل في جودة الشعر.

من الأمثلة الشهيرة على ذلك، ما حدث بين الخنساء وحسان بن ثابت عندما تنافسا في قول الشعر واحتكما إلى النابغة الذبياني، الذي عُرف بصفته حكمًا وشاعرًا مُفوّهًا، فحكم لصالح الخنساء، معتبرًا إياها أشعر من حسان في رثاء أخيها صخر. هذا الحكم لم يعتمد على معايير مُدوّنة، بل على ذوق النابغة الفني وشهرته وقبول المجتمع لحكمه. ومثال آخر هو نقد النابغة نفسه لشعر حسان، حيث قال له: “إنك لشعر، ولكنك تُقلِّلُ”، وهذا نقد موجز يعتمد على ملاحظة النابغة لضعف في شعر حسان دون تفصيل أو شرح منهجي.

النقد في صدر الإسلام

يرى أغلب النقاد أن النقد في عصر صدر الإسلام يُمثل استمرارًا وامتدادًا لما كان عليه في العصر الجاهلي، مع بعض التطورات الهامة. فقد اتسمت الأحكام النقدية في بدايات هذا العصر بأنها قليلة العدد، ومُرتجلة، وظرفية، بمعنى أنها كانت تُطلق بشكل عفوي وسريع كرد فعل مباشر على سماع الشعر، حيث كان الناقد يميل إلى استحسان ما يسمعه في لحظتها، وقد يُغير رأيه عند سماع شعر آخر.

ومع ذلك، يُستثنى من هذه القاعدة النقد الذي مارسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي يُعتبر مُطورًا مهمًا لمعايير النقد في هذه الفترة. فقد ركز عمر في نقده على المعاني والمضامين الشعرية بشكل أكبر من التركيز على الصياغة اللفظية والألفاظ، وهو ما كان سائدًا في النقد الجاهلي.

ومثال ذلك، ما رُوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من نقده لشعر زهير بن أبي سلمى، حيثُ أثنى على معانيه وحكمته، ووصفه بأنه “لا يمدح الرجل إلا بما فيه”، وهذا يُشير إلى تركيزه على صدق المعنى ومطابقته للواقع، وهو معيار نقدي مهم يُخالف الاهتمام المُفرط بالصياغة اللفظية الذي كان شائعًا في العصر الجاهلي، حيث كان يُركز النقاد على جودة اللفظ وجزالته وبلاغته بغض النظر عن صدق المعنى أو مطابقته للواقع.

إضافة إلى ذلك، يُلاحظ التأثير الكبير والواضح للقرآن الكريم على النقد في عصر صدر الإسلام، حيث استُلهمت منه العديد من المعايير والمفاهيم النقدية. فالقرآن الكريم، ببلاغته المُعجزة وفصاحته وبيانه، أصبح معيارًا أعلى للبلاغة والفصاحة، وأثّر في ذائقة النقاد ووجهّها نحو البحث عن المعاني السامية والأخلاق الحميدة في الشعر، بدلًا من التركيز على الزخارف اللفظية فقط. كما أن مفاهيم القرآن عن الصدق والخير والحق والعدل أصبحت معايير نقدية تُقاس بها جودة الشعر وملاءمته للقيم الإسلامية.

النقد في العصر الأموي

في هذا العصر، ظهرت ثلاث بيئات أدبية رئيسية: الحجاز، والعراق، وبلاد الشام. ونظرًا لأن الأدب يعكس الواقع الاجتماعي والسياسي، فقد أثرت الظروف المختلفة لكل بيئة في طبيعة الأدب المنشأ فيها. انعكس هذا التأثير في اختلاف الموضوعات الشعرية والأساليب المُستخدمة، مما استتبع بالضرورة اختلافًا في المناهج والمعايير النقدية التي يعتمدها النقاد في تقييم الأعمال الأدبية. ففي الحجاز، كان الشعر الغزلي هو السائد، بينما كان حضوره أقل في العراق وبلاد الشام، مما أثر في طبيعة النقد المُمارس في كل بيئة.

فعلى سبيل المثال، نجد أن عمر بن أبي ربيعة، وهو شاعر حجازي مشهور، قد اشتهر بشعره الغزلي الرقيق الذي يعكس حياة الترف والجمال في مجتمع مكة. وقد ركز النقاد في الحجاز على تقييم هذا النوع من الشعر بناءً على معايير خاصة بالغزل، مثل رقة الألفاظ، وعذوبة المعاني، وصدق العاطفة. بينما في العراق، حيث كانت الحياة السياسية والاجتماعية أكثر اضطرابًا، ازدهر شعر النقائض والهجاء الذي يعكس الصراعات القبلية والسياسية. وقد اعتمد النقاد في العراق معايير مختلفة في تقييم هذا النوع من الشعر، مثل قوة الأسلوب، وجزالة اللفظ، وقدرة الشاعر على الإقناع والتأثير.

في هذا العصر، برزت أسماء لامعة في مجال النقد الأدبي، من بينها سكينة بنت الحسين وابن أبي العتيق، اللذان ساهما في وضع أسس ومعايير نقدية مهمة. كما شهدت هذه الفترة ظهور عدد من الظواهر الأدبية التي شغلت النقاد، وأثارت نقاشات واسعة حولها، ومن أبرز هذه الظواهر: ظاهرة السرقات الشعرية، التي دفعت النقاد إلى البحث عن معايير للأصالة والإبداع، بالإضافة إلى الاهتمام المتزايد بالعلاقة بين اللفظ والمعنى، ومدى تطابقهما وانسجامهما.

اكتشاف المزيد من عالم المعلومات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.