في زوايا الكون المظلمة، حيث قوانين الفيزياء التي نعرفها تصل إلى أقصى حدودها وتنهار أحيانًا، تتربص وحوش كونية ذات قوة لا يمكن تصورها: الثقوب السوداء. هذه الأجرام السماوية الغامضة، التي طالما أسرت خيال العلماء وعامة الناس على حد سواء، تمثل واحدة من أكثر الظواهر إثارة للدهشة والفضول في علم الفلك والفيزياء الفلكية. إنها مناطق في الزمكان حيث الجاذبية تبتلع الضوء وكل ما يقترب منها بلا هوادة، مخلفة وراءها فراغًا أسود لا يمكن لأي شيء، ولا حتى أسرع جسيم في الكون، الهروب منه.

ما هي أسرار الثقب الأسود؟ كيف تتشكل هذه الكيانات الكونية المدمرة؟ وماذا يحدث لكل ما يجرؤ على عبور “أفق الحدث”، تلك النقطة التي لا عودة منها؟ هل هي بوابات إلى أكوان أخرى، أم مجرد مقابر كونية للمادة والطاقة؟

في هذا المقال، سننطلق في رحلة استكشافية إلى قلب هذه الظاهرة الكونية الفريدة، محاولين كشف بعض الغموض الذي يحيط بها، وفهم دورها في تشكيل الكون الذي نعيش فيه. سنستعرض أحدث الاكتشافات والنظريات، ونغوص في أعماق فيزياء الثقوب السوداء المعقدة، ونرى كيف يتحدى هذا “العدم” المظلم فهمنا للواقع.

ولادة وحش كوني: كيف تتشكل الثقوب السوداء؟

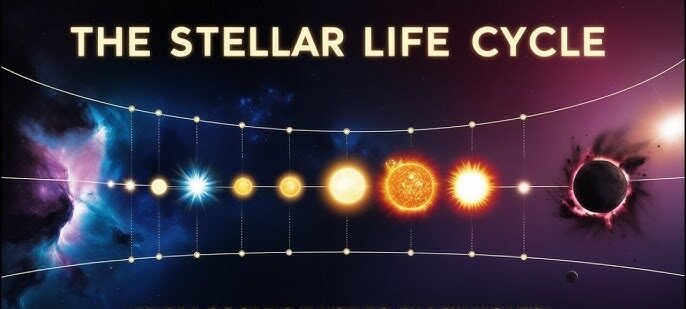

لا تُولد الثقوب السوداء من فراغ، بل هي نتاج عمليات كونية عنيفة ومدمرة، غالبًا ما تكون نهاية درامية لحياة النجوم العملاقة. يمكن تصنيف الثقوب السوداء بناءً على كتلتها وطريقة تكوينها إلى عدة أنواع رئيسية:

1. الثقوب السوداء النجمية (Stellar Black Holes)

هذا هو النوع الأكثر شيوعًا من الثقوب السوداء. تتشكل عندما تنهار النجوم التي تزيد كتلتها عن حوالي 20 إلى 25 مرة كتلة شمسنا على نفسها في نهاية حياتها.

- موت النجوم العملاقة: عندما ينفد الوقود النووي في قلب نجم عملاق، تتوقف التفاعلات الاندماجية التي كانت تدعم النجم ضد قوة جاذبيته الهائلة.

- الانهيار الثقالي: بدون الضغط الخارجي الناتج عن الاندماج، يبدأ قلب النجم في الانهيار تحت تأثير جاذبيته الخاصة بشكل كارثي.

- انفجار المستعر الأعظم (Supernova): يؤدي هذا الانهيار إلى انفجار هائل يُعرف بالمستعر الأعظم، حيث تُقذف الطبقات الخارجية للنجم إلى الفضاء بسرعة هائلة.

- تشكل الثقب الأسود: إذا كانت كتلة اللب المتبقي بعد انفجار المستعر الأعظم كبيرة بما فيه الكفاية (أكثر من حوالي ثلاث مرات كتلة الشمس)، فإن قوة الجاذبية تستمر في ضغطه إلى ما لا نهاية، متجاوزة جميع القوى الأخرى المعروفة، مكونةً ثقبًا أسود نجميًا. هذه الثقوب السوداء عادة ما تكون كتلتها بضع عشرات من المرات كتلة الشمس.

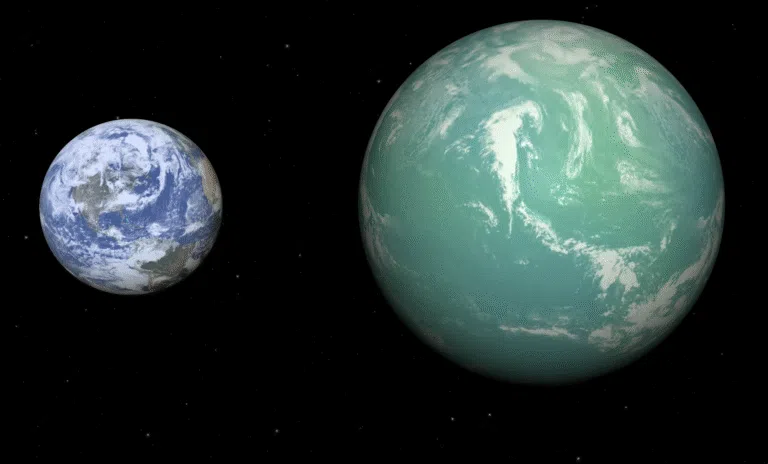

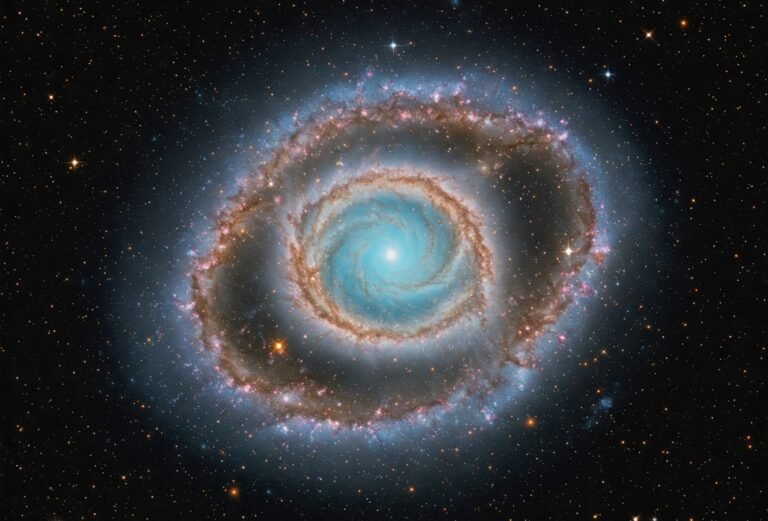

2. الثقوب السوداء فائقة الكتلة (Supermassive Black Holes – SMBHs)

توجد هذه العمالقة الكونية في مراكز معظم المجرات الكبيرة، بما في ذلك مجرتنا درب التبانة (حيث يوجد الثقب الأسود “الرامي أ*” أو Sagittarius A*).

- كتل هائلة: تتراوح كتل هذه الثقوب السوداء من ملايين إلى مليارات المرات كتلة الشمس.

- أصل غامض: لا يزال أصل الثقوب السوداء فائقة الكتلة موضع نقاش وبحث مكثف. النظريات الحالية تشمل:

- تراكم المادة: نمو ثقب أسود نجمي تدريجيًا عن طريق ابتلاع كميات هائلة من الغاز والغبار والنجوم الأخرى على مدى مليارات السنين.

- اندماج الثقوب السوداء: اندماج العديد من الثقوب السوداء الأصغر حجمًا مع مرور الوقت.

- الانهيار المباشر لسحب الغاز العملاقة: انهيار سحب غاز ضخمة مباشرة لتشكيل ثقب أسود فائق الكتلة في بدايات الكون.

- بذور من الثقوب السوداء البدائية: ربما تكون قد تشكلت من “بذور” ثقوب سوداء متوسطة الكتلة أو حتى ثقوب سوداء بدائية.

تلعب هذه الثقوب السوداء دورًا حاسمًا في تطور المجرات وتوزيع المادة فيها.

3. الثقوب السوداء متوسطة الكتلة (Intermediate-Mass Black Holes – IMBHs)

هذا النوع هو الأقل تأكيدًا والأكثر مراوغة. يُعتقد أن كتلتها تتراوح بين مئات وآلاف المرات كتلة الشمس، مما يضعها بين الثقوب السوداء النجمية وفائقة الكتلة.

- أدلة غير مباشرة: تم العثور على بعض الأدلة غير المباشرة على وجودها في مراكز بعض العناقيد النجمية الكروية أو في بعض المجرات القزمة.

- أهميتها التطورية: إذا تم تأكيد وجودها بشكل قاطع، فقد تكون الحلقة المفقودة في فهم كيفية نمو الثقوب السوداء فائقة الكتلة.

4. الثقوب السوداء البدائية (Primordial Black Holes) – نظرية

هذه ثقوب سوداء افتراضية يُعتقد أنها ربما تكون قد تشكلت في اللحظات الأولى بعد الانفجار العظيم، ليس من انهيار النجوم، بل من انهيار مناطق ذات كثافة عالية جدًا في الكون المبكر. إذا كانت موجودة، فيمكن أن تتراوح كتلها بشكل كبير، من صغيرة جدًا (أصغر من كتلة كويكب) إلى كبيرة جدًا. لا يوجد دليل مباشر على وجودها حتى الآن، ولكنها تظل احتمالًا مثيرًا للاهتمام قد يفسر بعض الظواهر الكونية مثل المادة المظلمة.

تشريح الظلام: مكونات الثقب الأسود

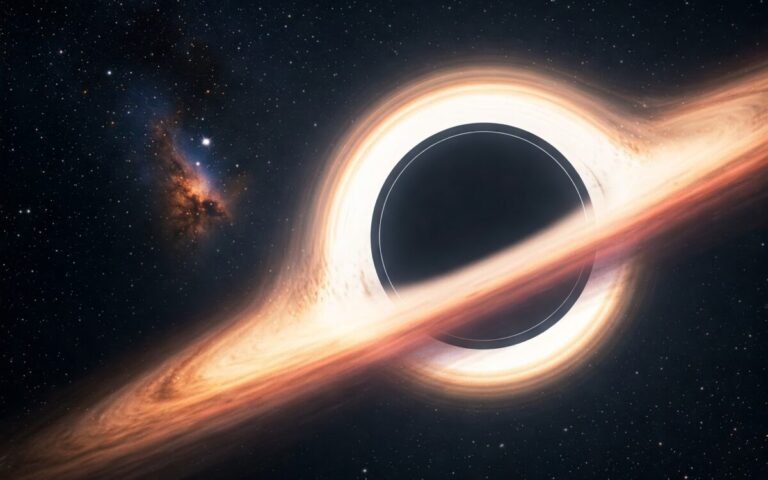

على الرغم من أننا لا نستطيع رؤية الثقب الأسود مباشرة (لأنه لا يصدر ضوءًا خاصًا به)، إلا أننا نستطيع فهم بنيته من خلال تأثير جاذبيته الهائلة على محيطه.

- التفرد (Singularity): في مركز الثقب الأسود، يُعتقد أن كل المادة التي سقطت فيه تُسحق إلى نقطة ذات كثافة لا نهائية وحجم صفر. هذه النقطة تسمى “التفرد”. عند التفرد، تنهار قوانين الفيزياء الكلاسيكية التي نعرفها (مثل نظرية النسبية العامة لأينشتاين)، ويُعتقد أن فهم ما يحدث هناك يتطلب نظرية موحدة للجاذبية الكمومية، وهو ما لم يتوصل إليه العلماء بعد.

- أفق الحدث (Event Horizon): هذا هو “سطح” الثقب الأسود، أو بشكل أدق، هو الحد الذي لا عودة منه. إنه ليس سطحًا ماديًا صلبًا، بل هو منطقة في الفضاء تحيط بالتفرد. أي شيء (بما في ذلك الضوء) يعبر أفق الحدث إلى الداخل لا يمكنه الهروب أبدًا من قبضة جاذبية الثقب الأسود، لأن سرعة الهروب من هذه النقطة تتجاوز سرعة الضوء. حجم أفق الحدث (المعروف بنصف قطر شفارتزشيلد لثقب أسود غير دوار) يتناسب طرديًا مع كتلة الثقب الأسود.

- كرة الفوتون (Photon Sphere): خارج أفق الحدث مباشرة، توجد منطقة تسمى كرة الفوتون. في هذه المنطقة، تكون الجاذبية قوية جدًا لدرجة أن الفوتونات (جسيمات الضوء) يمكن أن تدور حول الثقب الأسود في مدارات غير مستقرة. إذا نظرت في الاتجاه الصحيح وأنت في كرة الفوتون، يمكنك أن ترى مؤخرة رأسك!

- الإرغوسفير (Ergosphere) – للثقوب السوداء الدوارة: معظم الثقوب السوداء (إن لم تكن كلها) يُعتقد أنها تدور. الثقوب السوداء الدوارة (المعروفة بثقوب كير السوداء) لها بنية أكثر تعقيدًا. حول أفق الحدث، توجد منطقة تسمى “الإرغوسفير”. داخل هذه المنطقة، يتم “سحب” الزمكان نفسه بفعل دوران الثقب الأسود. لا يمكن لأي جسم أن يبقى ثابتًا داخل الإرغوسفير؛ يجب أن يدور مع الثقب الأسود. من الممكن نظريًا استخلاص طاقة من الإرغوسفير من خلال عملية تُعرف بـ “عملية بنروز”.

خصائص وآثار مذهلة: عندما تحكم الجاذبية القصوى

تتميز الثقوب السوداء بخصائص فريدة وتسبب تأثيرات مذهلة على محيطها بسبب جاذبيتها الهائلة:

- الجاذبية المتطرفة: هذا هو التعريف الأساسي للثقب الأسود. الجاذبية قوية لدرجة أنها تشوه الزمكان بشكل كبير.

- تأثير السباغيتي (Spaghettification) أو قوى المد والجزر: عندما يقترب جسم ما من ثقب أسود، فإن قوة الجاذبية التي تؤثر على الجزء الأقرب من الجسم تكون أقوى بكثير من القوة التي تؤثر على الجزء الأبعد. هذا الفارق في قوى الجاذبية (قوى المد والجزر) يؤدي إلى تمدد الجسم بشكل طولي وضغطه بشكل عرضي، محولًا إياه إلى ما يشبه خيط السباغيتي قبل أن يتمزق تمامًا.

- تباطؤ الزمن الثقالي (Gravitational Time Dilation): وفقًا لنظرية النسبية العامة لأينشتاين، يمر الزمن بشكل أبطأ في حقول الجاذبية القوية. بالقرب من أفق حدث الثقب الأسود، يتباطأ الزمن بشكل كبير جدًا بالنسبة لمراقب بعيد. إذا استطاع مراقب بعيد رؤية ساعة تسقط نحو ثقب أسود، فسيرى عقاربها تتحرك أبطأ فأبطأ، حتى تتوقف تمامًا عند أفق الحدث (على الرغم من أن الساعة نفسها ستعبر أفق الحدث في وقت محدود من منظورها الخاص).

- عدسة الجاذبية (Gravitational Lensing): الجاذبية الهائلة للثقب الأسود تحني مسار الضوء القادم من الأجسام الموجودة خلفه (بالنسبة للمراقب). هذا يمكن أن يؤدي إلى تشويه صور هذه الأجسام، أو تكبيرها، أو حتى إنشاء صور متعددة لنفس الجسم، فيما يُعرف بتأثير عدسة الجاذبية.

- قرص التراكم (Accretion Disk) والنفاثات النسبية (Relativistic Jets): عندما تسقط المادة (مثل الغاز والغبار من نجم قريب) نحو ثقب أسود، فإنها غالبًا ما تشكل قرصًا دوارًا شديد الحرارة حوله يسمى “قرص التراكم”. الاحتكاك داخل هذا القرص يسخنه إلى درجات حرارة هائلة، مما يجعله يصدر إشعاعات قوية جدًا (خاصة الأشعة السينية)، مما يجعل الثقب الأسود “مرئيًا” بشكل غير مباشر. في بعض الحالات، خاصة مع الثقوب السوداء فائقة الكتلة النشطة، يمكن أن تُطلق أجزاء من هذه المادة بسرعات تقترب من سرعة الضوء على شكل “نفاثات” قوية من قطبي الثقب الأسود.

كيف نرصد ما لا يُرى؟ طرق الكشف عن الثقوب السوداء

نظرًا لأن الثقوب السوداء لا تصدر ضوءًا خاصًا بها، فإن اكتشافها يعتمد على رصد تأثيراتها على المادة والضوء المحيط بها:

- مراقبة مدارات النجوم: إذا كان نجم يدور حول “فراغ” غير مرئي بسرعة كبيرة، يمكن للعلماء تقدير كتلة هذا الجسم غير المرئي. إذا كانت الكتلة كبيرة بما فيه الكفاية ومحصورة في حجم صغير، فقد يكون ثقبًا أسود. هذه هي الطريقة التي تم بها اكتشاف العديد من الثقوب السوداء النجمية في أنظمة ثنائية، وكذلك الثقب الأسود فائق الكتلة في مركز مجرتنا.

- انبعاثات الأشعة السينية من أقراص التراكم: عندما تسخن المادة في قرص التراكم حول ثقب أسود، فإنها تصدر كميات هائلة من الأشعة السينية. التلسكوبات الفضائية المتخصصة في رصد الأشعة السينية (مثل شاندرا و XMM-Newton) يمكنها اكتشاف هذه الانبعاثات، مما يشير إلى وجود ثقب أسود.

- موجات الجاذبية (Gravitational Waves): عندما يندمج ثقبان أسودان (أو نجمان نيوترونيان، أو ثقب أسود ونجم نيوتروني)، فإن هذا الحدث العنيف يرسل تموجات في نسيج الزمكان تُعرف بموجات الجاذبية. تمكن مرصد ليغو (LIGO) ومرصد فيرجو (Virgo) من رصد هذه الموجات لأول مرة في عام 2015، مما فتح نافذة جديدة تمامًا لدراسة الثقوب السوداء والأحداث الكونية المتطرفة.

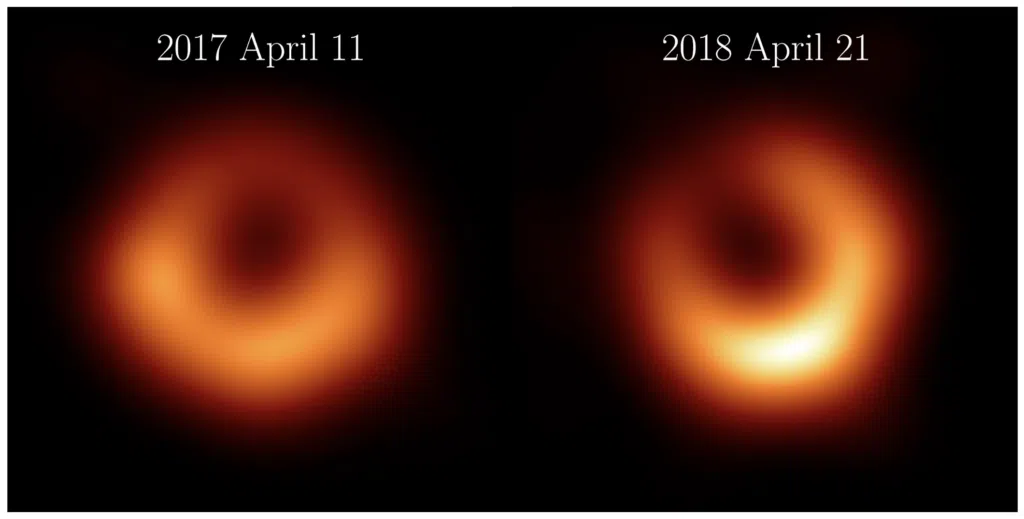

- صور أفق الحدث (Event Horizon Telescope – EHT): في عام 2019، حقق مشروع تلسكوب أفق الحدث (وهو شبكة عالمية من التلسكوبات الراديوية تعمل معًا كأنها تلسكوب واحد بحجم الأرض) إنجازًا تاريخيًا بالتقاط أول صورة مباشرة لـ “ظل” ثقب أسود فائق الكتلة في مركز مجرة M87. وفي عام 2022، تمكنوا من تصوير ظل الثقب الأسود “الرامي أ*” في مركز مجرتنا. هذه الصور لا تظهر الثقب الأسود نفسه، بل تظهر المنطقة المظلمة (الظل) المحاطة بالغاز الساخن والمتوهج بالقرب من أفق الحدث.

ألغاز لم تُحل بعد: ما يخبئه لنا قلب الظلام

على الرغم من التقدم الهائل في فهمنا للثقوب السوداء، لا تزال هناك العديد من الألغاز والتساؤلات التي تحير العلماء:

- طبيعة التفرد: ماذا يحدث حقًا عند نقطة التفرد؟ هل الكثافة لا نهائية حقًا، أم أن نظرياتنا الحالية قاصرة عن وصف الواقع هناك؟ هل يمكن للجاذبية الكمومية أن تحل هذا اللغز؟

- مفارقة المعلومات (Information Paradox): وفقًا لميكانيكا الكم، لا يمكن تدمير المعلومات. ولكن عندما يسقط شيء ما في ثقب أسود، يبدو أن المعلومات المتعلقة به تختفي إلى الأبد خلف أفق الحدث. وإذا تبخر الثقب الأسود (كما تقترح إشعاعات هوكينغ)، فهل تضيع هذه المعلومات نهائيًا، مما يتعارض مع مبادئ ميكانيكا الكم؟ هذا اللغز لا يزال من أكبر التحديات في الفيزياء النظرية.

- إشعاع هوكينغ وتبخر الثقوب السوداء (Hawking Radiation): اقترح ستيفن هوكينغ أن الثقوب السوداء ليست سوداء تمامًا، بل إنها تصدر إشعاعًا حراريًا ضعيفًا جدًا بسبب التأثيرات الكمومية بالقرب من أفق الحدث. هذا الإشعاع يؤدي إلى فقدان الثقب الأسود لكتلته وطاقته ببطء شديد، وفي النهاية “يتبخر” تمامًا على مدى فترات زمنية هائلة (أطول بكثير من عمر الكون الحالي بالنسبة للثقوب السوداء الكبيرة). لم يتم رصد إشعاع هوكينغ بشكل مباشر حتى الآن بسبب ضعفه الشديد.

- هل يمكن استخدام الثقوب السوداء كبوابات أو للسفر عبر الزمن؟ تثير بعض الحلول الرياضية لمعادلات أينشتاين (مثل جسور أينشتاين-روزن أو “الثقوب الدودية”) إمكانية أن تكون الثقوب السوداء (أو أنواع معينة منها) ممرات إلى مناطق أخرى من الكون أو حتى إلى أكوان أخرى أو أزمنة مختلفة. ومع ذلك، فإن معظم هذه الأفكار تظل في عالم الخيال العلمي حاليًا، حيث يُعتقد أن أي ثقب دودي قابل للعبور (إذا كان موجودًا) سيكون غير مستقر للغاية أو يتطلب وجود “مادة غريبة” ذات كتلة سالبة، وهو شيء لم يتم اكتشافه.

الثقوب السوداء في الثقافة الشعبية: من الرعب إلى الإلهام

لقد استحوذت الثقوب السوداء على خيال كتاب الخيال العلمي وصناع الأفلام والفنانين، حيث صورت غالبًا كأجرام مدمرة أو بوابات غامضة إلى المجهول. أفلام مثل “Interstellar” قدمت تصورات بصرية مذهلة ودقيقة علميًا نسبيًا للثقوب السوداء وتأثيراتها. هذا الاهتمام الثقافي يعكس الرهبة والفضول الذي تثيره هذه الظواهر الكونية المتطرفة.

ختاما

إن الثقوب السوداء هي مختبرات طبيعية فريدة تتيح لنا اختبار حدود فهمنا للجاذبية، والزمكان، وطبيعة الواقع نفسه. كل اكتشاف جديد، سواء كان رصد موجات جاذبية من اندماج ثقبين أسودين أو التقاط صورة لظل أحدهما، يقربنا خطوة من كشف أسرار الثقب الأسود، ولكنه غالبًا ما يفتح الباب أمام أسئلة جديدة وأكثر عمقًا.

حين تبتلع الجاذبية الضوء، فإنها لا تخلق مجرد فراغ، بل تخلق نافذة على أعمق ألغاز الكون. الرحلة لفهم هذه الوحوش الكونية لا تزال في بدايتها، وكلما تعلمنا المزيد، كلما أدركنا مدى اتساع وتعقيد وجمال الكون الذي نعيش فيه، ومدى ضآلة معرفتنا أمام أسراره اللامتناهية.

اكتشاف المزيد من عالم المعلومات

اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.